口腔内腫瘍、のう胞

口腔内腫瘍

学問的には「腫瘍とは生理的な組織細胞が何らかの原因で、永久にその生物学的 性格を変え、不可逆的な自律的過剰の増殖をしめすようになったものをいう。」とされています。口腔内(口の中)を発生母地(形作るものが基になっている)として腫瘍(でき もの)が発生します。歯の成分からなるできもの(歯原性腫瘍)、歯の成分以外からなるもの(非歯原性腫瘍)、唾液腺(唾をつくる器官)腫瘍などがあります。腫瘍の性格はその発育様式から、一般的に、ゆっくりとしていて、限局性のものを「良性腫瘍」といい、発育が急速で、浸潤性のものを「悪性腫瘍(癌)」とされています。実際の症状は、無痛性(痛みを感じない)の腫瘤〈こぶ〉・腫脹(はれ)が特徴的です。口腔内炎症(細菌感染)、のう胞、外傷などでも同様の限局性の腫脹がみられるので鑑別(区別)が必要です。特に、悪性腫瘍では、この腫脹に加え、表面 粘膜のただれ、潰瘍、白斑(こすってもぬぐえない)、さらには硬結(しこり)を 伴っていることが多く、早期発見、早期治療が第一です。治療は、良性、悪性ともに手術療法が主体ですが、悪性においては、放射線治療、化学療法と組み合わせた集学的な治療が必要となります。舌癌

口腔内転移性腫瘍

のう胞

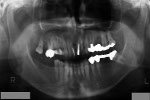

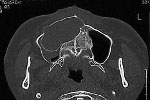

学問的には「顎骨あるいは軟組織内に病的に形成された流動体の内容をもちそれ自体固有の壁をもっている球状の嚢状物」である。風船のなかに水(液体)が入っている状態を想像してください。このような病的な球状のものが、顎骨(あごの骨)内や、口腔粘膜下に占拠している状態です。発育は緩慢で無痛性(痛みのない)であるのためレントゲン写真で初めて気づかれる事もあります。また、細菌感染(口腔常在菌)による炎症症状を呈することにより気づかれる事もあります。治療法は、手術療法が行われます。のう胞の位置や大きさにより、外来において局所麻酔ののち摘出手術を行ったり、数日間の入院治療が必要なこともあります。上顎のう胞

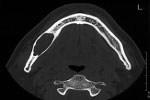

下顎のう胞