また調査した結果、アスベスト建材の使用が確認された場合、除去するにあたり法に定める作業基準を遵守しなければならず、アスベストの種類によっては作業開始前に「特定粉じん排出等作業実施届出書」を市に提出しなければなりません。

お知らせ

・事前調査結果の電子申請について

※ご使用するにあたりGビズIDの登録が必要となります。

※ご注意ください!

苫小牧市にご報告いただく調査結果は、あくまで苫小牧市内で実施される工事のみです。

近隣自治体(千歳市、白老町、厚真町、安平町等)については申請先が異なります。

法改正等のお知らせ

・令和8年1月1日から、工作物の解体等工事に伴い実施される事前調査のうち、特定工作物に係る調査については、工作物石綿事前調査者(一部は一般・特定建築物石綿含有建材調査者でも可)の資格を有するものが調査を行う必要があります。詳細は以下をご覧ください。環境省 工作物石綿事前調査制度チラシ

石綿事前調査者講習 講習会情報(厚生労働省ホームページ)

・令和3年4月1日からアスベストに係る法令(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)が改正され、規制がより強化されました。

・大気汚染防止法に係る改正等の情報はこちらをご確認ください。

環境省ホームページ(アスベスト関係)

・石綿障害予防規則に係る改正等の情報はこちらをご確認ください。

厚生労働省ホームページ(アスベスト関係)

・「アスベストモニタリングマニュアル」の改訂について

令和4年3月29日通知(環水大大発第2203293号)

・「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドラ

イン」の改訂について

令和4年3月29日通知(環水大大発第2203295号)

主な改正内容

石綿含有建材に対する規制強化

・レベル3建材の除去に係る作業に対し作業基準が設けられました。

また、ケイ酸カルシウム板第一種及び外壁仕上塗材については個別に作業基準が設けられました。

(例)

・基本的なレベル3建材

原則手ばらしによる除去。破砕等の加工がなければ除去できない場合は、建材を薬液等により湿潤化しながら除去。

・ケイ酸カルシウム板第一種

原則手ばらしによる除去。破砕等の加工がなければ除去できない場合は、作業時の飛散性を考慮し、除去部分周辺の隔離養生(負圧までは要しない)及び薬液等による建材の湿潤化を義務付け。

・外壁仕上塗材

原則、薬液等により建材を湿潤化しながら除去。電動グラインダー等の電動工具を用いて除去する場合は、作業時の飛散性を考慮し、除去部分周辺の隔離養生(負圧までは要しない)及び薬液等による湿潤化を義務付け。

事前調査に関する追加規制

令和3年の改正により石綿含有建材の調査についても新たな規定が設けられました。

このうち一部は令和4年度、令和5年度にかけて段階的に施行されました。

さらに令和8年には、工作物に係る調査者規定についても新設されます。

令和3年4月1日から

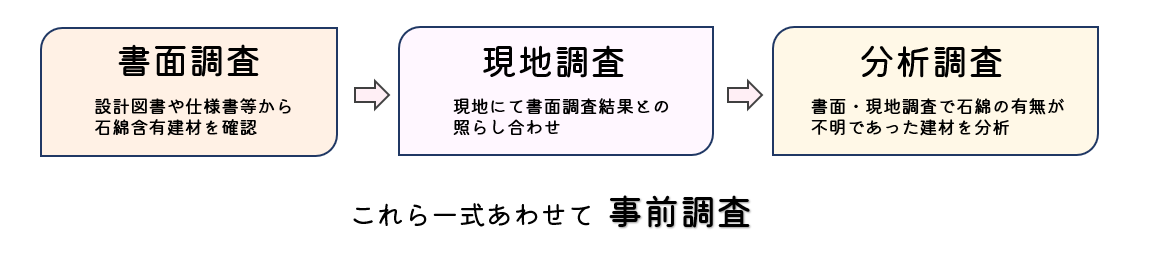

・事前調査の方法が明確に規定されました。

①設計図書その他書面による調査

②現地での目視による調査

③分析による調査

・事前調査記録の現場据え置きを義務付け。

・事前調査記録の保存を義務付け(解体等工事終了後3年間)。

・事前調査及び特定粉じん排出等作業に係る掲示は見やすいようA3サイズ以上とすることを義務付け

・作業現場に事前調査結果報告書の写しを1部据え付けることを義務付け。

・特定粉じん排出等作業の実施状況の記録を特定工事終了まで保存することを義務付け。

・石綿含有建材除去後の取り残しの有無について知識を有する者による確認を義務付け。

・元請業者が発注者に対し、特定粉じん排出等作業を完了した旨報告することが義務付け。

令和4年4月1日から

・一定規模以上の解体等工事を行う場合について、石綿含有建材の有無に関わらず、事前調査した結果を自治体や労働基準監督署に対して報告することを義務付け。

令和5年10月1日から

・建築物の事前調査について、必要な知識を有する者が実施しなければならない旨義務付け。

①一般建築物石綿含有建材調査者

②特定建築物石綿含有建材調査者

③一戸建て等石綿含有建材調査者

④令和5年10月1日以前までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

令和8年1月1日から

・工作物のうち、「特定工作物」に該当するものに係る事前調査について、必要な知識を有する者が実施しなければならない旨義務付け。

①工作物石綿事前調査者

※一部特定工作物については、一般・特定建築物石綿含有建材調査者でも可

この他にも、細かな規定などが新たに追加されました。

工事開始に必要な手続き

市では大気汚染防止法に基づく事務を所管し、それに係る手続き等を承っております。届出等は、どの法律に基づいたものかにより提出先も異なりますのでご注意ください。

市に対して必要な手続きは以下の表のとおりです。

| 実施する人 | 時期 | 内容 | 根拠法令 |

| 工事の元請業者 | 作業前 | アスベスト建材使用の有無について 解体等作業前に事前調査を実施 |

法第18条の15第1項 |

| 工事の元請業者 ⇒ 発注者 | 作業前 | 事前調査結果を書面で発注者へ説明 | 法 〃 |

| 発注者(工事業者) ⇒ 市ゼロカーボン推進室 環境保全担当 |

作業前 | 事前調査結果の報告 ※1 | 法第18条の15第6項 |

| 発注者(工事業者) ⇒ 市ゼロカーボン推進室 環境保全担当 |

作業14日前 | 特定粉じん排出等作業届出書を提出 | 法第18条の17第1~3項 |

| 工事の元請業者 | 作業前 | 石綿の有無に関わらず 工事現場へ事前調査結果を掲示 |

法第18条の15第5項 |

| 工事の元請業者、除去業者 | 作業開始 | 作業基準を順守した工事を実施 | 法第18条の19 |

|

市環境保全課 ⇒ 工事の元請業者、

石綿除去業者 |

作業中 | 市による作業状況の検査 | 法第26条第1項 |

| 発注者(工事業者) ⇒ 市ゼロカーボン推進室 環境保全担当 |

作業終了 | 作業完了報告書の提出 | 法 〃 |

※1 法改正により令和4年4月1日から事前調査結果を市に報告することが義務付けられます。

石綿含有建材の事前調査について

令和4年4月1日から一定規模以上の建築物又は工作物を解体等実施する際は、市へ事前調査結果を報告することが義務付けられています。調査結果の報告は、以下システムにより所管の自治体や労働基準監督署に申請できます。

詳細はこちらの「石綿事前調査結果報告システム」をご確認ください。

本改正により事前調査の方法が明確化されました。

書面による調査及び現地での目視調査が義務化され、これらの調査で石綿の有無が不明であった建材に対し分析調査を実施することではじめて事前調査となります。

※ 調査に係る例外規定について

①平成18年9月1日以降に建造された建築物の取扱いについて

建材の重量に対し0.1%以上のアスベストを含有する建材が「石綿(アスベスト)含有建材」として取り扱われます。この規制は平成18年9月1日に施行された大気汚染防止法に基づいており、現行も変わらずこの数値で規制されています。また、この日以降、全ての石綿含有建材が全面的に使用禁止となっています。

よって、この日以降に建造された建築物では基本的にアスベストを含んだ建材は使用されていないと判断されます。

こうした建築物に対しても事前調査の実施は必要となりますが、その際には

「平成18年9月1日以降に建造された建築物である」ことが設計図書から読み取れた時点で

事前調査を終了して差し支えないとされています。

※設計図書等を添付した上「アスベスト含有建材はなし」と市へ報告することは必要です。

②解体等作業に該当しない作業について

以下の表に掲げられた作業は「大気汚染防止法上の解体等作業」に該当しないため、事前調査等を実施しなくても差し支えないとされています。

| 解体等作業に該当しない作業 |

| 除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行うときに周囲の材料を損傷させるおそれのない作業 |

| 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。 (ただし、電動工具を用いて石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業はこれに該当せず事前調査が必要である。) |

| 既存の塗装の上に新たに塗装する作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。 |

| 河川管理施設やトンネルの一部など、一部例外(※詳細は省略) |

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」より一部抜粋。

また、調査した結果については作業現場に報告書の写し等を一部据え置くようお願いいたします(法律で義務化されています)。

建材の型番がわかる場合は下記のデータベースをご活用ください。

石綿含有建材データベース(国土交通省・経済産業省ホームページ)

http://www.asbestos-database.jp/

参考

〇 事前調査について目で見るアスベスト建材(国土交通省ホームページ)

〇 大気汚染防止法に係る必要な措置について

建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省ホームページ)

〇 施工前の周辺住民等への周知について

建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーション

ガイドライン(環境省ホームページ)

〇 北海道内のアスベスト対策等について

北海道アスベスト対策ハンドブック(北海道ホームページ)