※※※医療費の還付金詐欺に係る不審電話が増えています!!※※※

最近、市役所の職員名を名乗り、還付金があるからとの理由で口座番号などを聞く詐欺の電話が増えています。

心当たりのない電話がありましたら、一旦電話を切り、保険年金課までご連絡ください。

最近、市役所の職員名を名乗り、還付金があるからとの理由で口座番号などを聞く詐欺の電話が増えています。

心当たりのない電話がありましたら、一旦電話を切り、保険年金課までご連絡ください。

自己負担割合

病院にかかったときに窓口で負担する割合は、年齢と所得によって変わります。

※70歳以上75歳未満の負担割合の適用は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)からです。

※子ども等・ひとり親家庭等・重度心身障害者については、市の医療費助成制度があります。

子育て支援・ひとり親家庭等医療助成制度:こども支援課(17番窓口)

重度心身障害者医療助成制度:障がい福祉課(14番窓口)

※【現役並み所得者】については【高額療養費】の【70歳以上75歳未満の方】の表の下に説明が記載されています。

| 小学校入学前 | 小学校入学後 70歳未満 |

70歳以上75歳未満 | |

| 一般の方 | 現役並み所得者の方 | ||

| 2割 | 3割 | 2割 | 3割 |

※子ども等・ひとり親家庭等・重度心身障害者については、市の医療費助成制度があります。

子育て支援・ひとり親家庭等医療助成制度:こども支援課(17番窓口)

重度心身障害者医療助成制度:障がい福祉課(14番窓口)

※【現役並み所得者】については【高額療養費】の【70歳以上75歳未満の方】の表の下に説明が記載されています。

療養費(全額自己負担したとき)

次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、あとで保険年金課へ申請することにより、保険適用に換算した額から一部負担金を差し引いた額を療養費として払い戻します。

| このようなとき | 申請に必要なもの |

| 急病などやむを得ず、国保を扱っていない医療機関にかかったときや、保険証等を持たずに治療を受けたとき | 〇保険証もしくは資格確認書 〇領収書 〇診療(調剤)報酬明細書(レセプト) 〇世帯主の振込先口座番号 |

| 海外渡航中に治療を受けたとき (治療目的の渡航は除く) |

〇保険証もしくは資格確認書 〇領収書 〇パスポート 〇診療(調剤)報酬明細書(国保指定のもの) ※外国語で記載された書類は日本語翻訳文添付 〇世帯主の振込先口座番号 〇調査に関わる同意書 |

| 医師が必要と認めて ・コルセットなどの治療用装具を購入したとき ・弱視めがね、義眼、弾性着衣等を購入したとき ・はり、きゅう、マッサージなどを受けたとき |

〇保険証もしくは資格確認書 〇領収書 〇医師の証明書等 〇世帯主の振込先口座番号 |

| 骨折やねんざで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 〇保険証もしくは資格確認書 〇明細のわかる領収書 〇世帯主の振込先口座番号 |

| 医師が必要と認めた手術などで親族以外から生血を輸血したとき | 〇保険証もしくは資格確認書 〇領収書 〇医師の証明書等 〇輸血用生血液受領証明書 〇世帯主の振込先口座番号 |

出産育児一時金

| 被保険者が出産(妊娠85日以降の出産で死産・流産を含む)したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。 | 支給額 | 申請に必要なもの |

|

子ども一人につき

50万円

(48万8,000円) |

〇保険証もしくは資格確認書 〇出産費用明細書または領収書 〇死産の場合は「火葬許可証」または「死産証明書(母子手帳の医師の証明)」の写し 〇世帯主の振込先口座番号 〇直接支払制度の合意書 |

※1年以上会社等の健康保険に加入していた本人が退職後6か月以内に出産し、その健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について

一時的な経済負担を軽減するため、国保が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払う制度です。

医療機関等からの請求額が出産育児一時金の額より多い場合は、退院時に差額を医療機関等の窓口で精算してください。少ない場合は、申請により差額を国保から世帯主に支払います。

なお、直接支払制度を利用できない医療機関でも、受取代理制度(出産育児一時金の受取りを医療機関に委任する制度)を利用できる場合がありますので、出産予定の医療機関へお尋ねください。

医療機関等からの請求額が出産育児一時金の額より多い場合は、退院時に差額を医療機関等の窓口で精算してください。少ない場合は、申請により差額を国保から世帯主に支払います。

なお、直接支払制度を利用できない医療機関でも、受取代理制度(出産育児一時金の受取りを医療機関に委任する制度)を利用できる場合がありますので、出産予定の医療機関へお尋ねください。

葬祭費

| 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主又は施主)に葬祭費を支給します。 | 支給額 | 申請に必要なもの |

| 3万円 | 〇保険証もしくは資格確認書 〇葬祭の執行者がわかるもの(会葬礼状等) 〇葬祭を執行した方の振込先口座番号 |

移送費

| 医師の指示により、緊急でやむを得ず、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、申請により国保が必要と認めたときは、移送費を支給します。 | 申請に必要なもの |

| 〇保険証もしくは資格確認書 〇領収書 〇医師の意見書 〇世帯主の振込先口座番号 |

高額療養費(医療費が高額になったとき)

高額療養費の申請

同じ月内の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として払い戻しになります。

- 通知の発送について

自己負担限度額を1,000円以上超えた場合、診療月の3か月後をめどに通知が届きます(申請書等同封)。

※医療機関からの診療報酬明細書の提出状況によっては、通知が遅れる場合があります。 - 申請方法について

郵送または保険年金課、勇払・のぞみ・沼ノ端出張所での申請 - 窓口申請の際に必要なものについて

○保険証もしくは資格確認書

○領収書原本

○世帯主の振込先口座番号

自己負担額の計算方法について

1か月(1日~末日まで)ごとに次のとおり計算します。

※差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は、計算の対象外です。

※70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がそれぞれいる世帯の計算方法は、保険年金課へお問い合わせください。

| 70歳未満の方 | 同じ国保世帯の中の受診者について自己負担額を次の①~④に分け、21,000円以上となるものは合算します。 ①受診者ごと ②医療機関ごと(調剤分は、処方せんを発行した医療機関に合算) ③入院・通院ごと ④医科・歯科ごと |

| 70歳以上 75歳未満の方 |

金額に関係なくすべての自己負担額を合算します。 ただし、外来受診のみの場合は個人単位で計算します。 |

※70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がそれぞれいる世帯の計算方法は、保険年金課へお問い合わせください。

自己負担限度額について

◆70歳未満の方

※1 国保税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得です

※2 所得の申告をしていない方がいるなど、世帯の総所得が確認できない場合は、【ア】として取り扱うことになっています

※3 同一世帯において、過去12か月間に既に3回以上高額療養費の該当となった場合、4回目から軽減された限度額になります。

◆70歳以上75歳未満の方

【現役並み】

Ⅲ:住民税課税所得690万円以上

Ⅱ:住民税課税所得380万円~690万円未満

Ⅰ:住民税課税所得145万円~380万円未満

ただし、次のいずれかの条件に該当する場合は、【一般】となります。

●世帯に属する70歳から74歳の被保険者の旧ただし書所得※1の合計額が210万円以下の場合

●70歳以上75歳未満の方の収入合計が次に該当する場合

・70歳以上75歳未満の方が1人の場合:年収383万円未満

・70歳以上75歳未満の方が2人以上の場合:年収520万円未満

【一般】

住民税課税所得145万円未満等

【住民税非課税】

Ⅱ:住民税非課税世帯でⅠ以外

Ⅰ:住民税非課税世帯で所得が一定以下

| 所得区分 ※2 | 1か月の自己負担限度額(世帯単位) | ||

| 旧ただし書所得 ※1 | 3回目まで | 4回目以降 ※3 | |

| ア | 901万円超 | 252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% |

140,100円 |

| イ | 600万円超 901万円以下 |

167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% |

93,000円 |

| ウ | 210万円超 600万円以下 |

80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% |

44,400円 |

| エ | 210万円以下 | 57,600円 | |

| オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |

※2 所得の申告をしていない方がいるなど、世帯の総所得が確認できない場合は、【ア】として取り扱うことになっています

※3 同一世帯において、過去12か月間に既に3回以上高額療養費の該当となった場合、4回目から軽減された限度額になります。

◆70歳以上75歳未満の方

| 所得区分 | 1か月の自己負担限度額 | |||

| 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | |||

| 3回目まで | 4回目以降 | |||

| 現役並み | Ⅲ | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |

| Ⅱ | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | ||

| Ⅰ | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 | ||

| 一般 | 18,000円 <年間上限額144,000円> (8月~翌年7月までの累計額) |

57,600円 | 44,400円 | |

| 住民税 非課税 |

Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |

| Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | ||

Ⅲ:住民税課税所得690万円以上

Ⅱ:住民税課税所得380万円~690万円未満

Ⅰ:住民税課税所得145万円~380万円未満

ただし、次のいずれかの条件に該当する場合は、【一般】となります。

●世帯に属する70歳から74歳の被保険者の旧ただし書所得※1の合計額が210万円以下の場合

●70歳以上75歳未満の方の収入合計が次に該当する場合

・70歳以上75歳未満の方が1人の場合:年収383万円未満

・70歳以上75歳未満の方が2人以上の場合:年収520万円未満

【一般】

住民税課税所得145万円未満等

【住民税非課税】

Ⅱ:住民税非課税世帯でⅠ以外

Ⅰ:住民税非課税世帯で所得が一定以下

75歳に達した月は、自己負担限度額が1/2に軽減されます。

自己負担限度額の所得区分の判定は、診療月が1~7月のときは前々年の所得、8~12月のときは前年の所得で行い、自己負担限度額の切替は毎年8月に行います。

入院や高額な外来診療を受けるとき

「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」をお持ちの方は、医療機関の窓口に提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなります。(同一医療機関に限ります)

※マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方は、保険証もしくは資格確認書があれば限度額認定証の提示が不要です。ただし、国保税に滞納がある場合、認定区分が確認できない場合があります。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方は、保険証もしくは資格確認書があれば限度額認定証の提示が不要です。ただし、国保税に滞納がある場合、認定区分が確認できない場合があります。

入院時食事代療養費

入院したときは、1食あたり次の標準負担額だけを自己負担していただき、残りを国保で負担します。

なお、令和6年6月1日から次のとおり標準負担額が変更となります。

※70歳未満の「住民税非課税」及び70歳以上の【低所得者Ⅰ・Ⅱ】に該当する方で、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」をお持ちの方は、医療機関の窓口に提示する必要があります。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方は、保険証もしくは資格確認書があれば限度額認定証の提示が不要です。ただし、国保税に滞納がある場合、認定区分が確認できない場合があります。

なお、令和6年6月1日から次のとおり標準負担額が変更となります。

| R7.3まで | R7.4から | ||

| 一般(下記以外の方) | 490円 | 510円 | |

| 70歳未満で住民税非課税 70歳以上で低所得者Ⅱ |

90日までの入院 | 230円 | 240円 |

| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |

180円 | 190円 | |

| 70歳以上で【低所得者Ⅰ】 | 110円 | 110円 | |

※マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方は、保険証もしくは資格確認書があれば限度額認定証の提示が不要です。ただし、国保税に滞納がある場合、認定区分が確認できない場合があります。

入院日数が90日を超えたとき

(70歳未満で住民税非課税、70歳以上で【低所得者Ⅱ】の方)

※入院日数は減額対象者であれば、健保、国保等の種類は問いません。

| 必ず、当月中に保険年金課へ申請してください。 同じ月内であれば、すでに支払いされた負担額と減額後の差額を払い戻します。 |

申請に必要なもの |

| 〇保険証もしくは資格確認書 〇お持ちの場合は、限度額適用認定証 〇領収書等(入院日数のわかるもの) 〇世帯主の振込先口座番号 |

特定疾病

以下の疾病に該当する方は、申請により1か月の自己負担限度額が次のとおりとなります。

保険年金課に「特定疾病療養受療証」の申請をし、医療機関の窓口に提示してください。

※現在この証をお持ちの方は、毎年7月下旬に新しい証を送付しますので、更新のための申請は必要ありません。

※なお、70歳以上の方は有効期限がないため、新しい証の交付はありません。

保険年金課に「特定疾病療養受療証」の申請をし、医療機関の窓口に提示してください。

| 疾病名 | 自己負担限度額 | 申請に必要なもの | |

| 〇人工透析が必要な慢性腎不全 | 【上位所得】 | 2万円 | 〇保険証もしくは資格確認書 〇医師の証明書 |

| 上記以外 | 1万円 | ||

| 〇血友病 〇血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |

1万円 | ||

※なお、70歳以上の方は有効期限がないため、新しい証の交付はありません。

高額医療・高額介護合算療養費

高額医療・高額介護合算療養費の申請

8月から翌年7月の間に国民健康保険と介護保険の両方に自己負担があり、その合算額が自己負担限度額を500円以上超える可能性のある方には、通知が届きます(申請書同封)。

※期間内に他の健康保険に加入していたことがある方は、「自己負担額証明書」が必要な場合があります。

※期間内に他の健康保険に加入していたことがある方は、「自己負担額証明書」が必要な場合があります。

対象となる自己負担額

◆国民健康保険

◆介護保険

介護保険については、介護福祉課(32-6342)へご確認ください。

- 70歳以上75歳未満の方はすべての自己負担額が対象

- 70歳未満の方は、同じ人が同じ医療機関で1か月に支払った21,000円以上の自己負担額が対象

◆介護保険

介護保険については、介護福祉課(32-6342)へご確認ください。

高額介護合算自己負担限度額

◆70歳未満の方

◆70歳以上

| 所得区分 | 限度額 |

| 901万円超 | 212万円 |

| 600万円超901万円以下 | 141万円 |

| 210万円超600万円以下 | 67万円 |

| 210万円以下 | 60万円 |

| 住民税非課税 | 34万円 |

| 所得区分 | 限度額 |

| 690万円以上 | 212万円 |

| 380万円以上 | 141万円 |

| 145万円以上 | 67万円 |

| 145万円未満 | 56万円 |

| 低所得者Ⅱ | 31万円 |

| 低所得者Ⅰ | 19万円 |

交通事故などにあったとき(第三者行為によるケガや病気)

交通事故など第三者の行為によるケガや病気の場合でも保険を使用して治療を受けることができますが、治療費は加害者が負担することが原則ですので、国保が一時的に立て替え、後日加害者に請求することとなります。

| 治療を受ける場合は、必ず「届出」が必要です。 保険年金課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。 届出がなく、保険を使って治療を受けた場合、後日保険年金課から内容確認をすることがあります。 |

届出に必要なもの | 届出先 |

| 〇保険証もしくは資格確認書 〇事故証明書など |

北海道国民健康保険団体連合会 総務部事業振興課求償係 (011-522-7500) 又は保険年金課 |

示談をする前に、必ず「保険年金課」へご相談ください。

加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませると、国保が使えなくなる場合があります。

示談などをしようとする場合は、必ず事前に保険年金課にご相談ください。

示談などをしようとする場合は、必ず事前に保険年金課にご相談ください。

医療費の支払いが困難なとき

申請により「期間を限定」して、一部負担金が減免または猶予される場合がありますのでご相談ください。

ただし、対象は以下に該当する世帯です。

ただし、対象は以下に該当する世帯です。

| 対象となる世帯 | 災害や突然の失業などにより、収入が一時的に生活保護に準じる状況となり、かつ、病院や薬局の窓口における一部負担金の支払いが困難な世帯 |

| 申請に必要なもの | ○保険証もしくは資格確認書 ○被災、失業等の状況を証明する書類 ○収入状況がわかる書類など |

| 減免などの期間 | 3か月以内(猶予された一部負担金は、猶予後6か月以内に支払うことになります) |

国保で受けられない給付

次の場合、給付が受けられなかったり、制限されたりします。

1 病気とみなされないもの

- 正常な妊娠、出産

- 美容整形、健康診断(各種ドック含む)、予防注射

- 歯列矯正

2 仕事上の病気やケガ

労災保険の対象となるか、雇用主の負担となります。最初の受診時に、必ず労災保険の手続きをしてください。

3 その他

- けんか、泥酔などによる病気やケガ

- 犯罪やわざとした行為による病気やケガ

- 医師の指示に従わなかったとき

※入院したときにかかる診断書等の文書料、差額室料、電気料、テレビ代、洗濯代、おむつ代、雑費などは保険診療外となります。

ジェネリック医薬品について

お薬代の負担を軽減することができる「ジェネリック医薬品」の利用と普及にご協力をお願いします。

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に作られた薬(新薬:先発医薬品)の特許期間終了後に、新薬と有効成分やその含有量が同じで、効き目が同等のものとして製造・販売されている医薬品です。

効き目・安全性・価格について

ジェネリック医薬品は、新薬承認の際に行われる多くの品質試験のうち厚生労働省が定めた一部の試験により効き目や安全性が新薬と同等であると承認されたお薬です。ただし、メーカーごとに添加剤などの成分が異なることがあり、体質にあわないこともあります。

ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を利用するため開発コストが大幅に抑えられ、新薬より低価格で提供されています。

ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を利用するため開発コストが大幅に抑えられ、新薬より低価格で提供されています。

ジェネリック医薬品に切り替えるには

- 医師や薬剤師にジェネリック医薬品を希望することを伝えましょう。

- ジェネリック医薬品を希望する旨のお薬手帳やカードをお持ちの方は、診察券等と一緒に提示してください。また、薬局に処方せんを提出するときも一緒に提示しましょう。

ジェネリック医薬品利用にあたってご留意ください

すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。

ジェネリック医薬品を取り扱っていなかったり、取り寄せになることもあります。

製造工程や添加剤等のちがいによる副作用が疑われる場合など、医師の判断により切り替えることができない場合もあります。

※くわしくは医師・薬剤師にご相談ください。

インターネット情報サイトのご案内→「かんじゃさんの薬箱」(http://www.generic.gr.jp/)

ジェネリック医薬品を取り扱っていなかったり、取り寄せになることもあります。

製造工程や添加剤等のちがいによる副作用が疑われる場合など、医師の判断により切り替えることができない場合もあります。

※くわしくは医師・薬剤師にご相談ください。

インターネット情報サイトのご案内→「かんじゃさんの薬箱」(http://www.generic.gr.jp/)

ジェネリック医薬品の普及促進の取組について

苫小牧市国保では、ジェネリック医薬品を利用した場合の負担軽減額の通知を送る等、ジェネリック医薬品の普及促進と医療費の削減に取り組んでいます。

【ジェネリック医薬品への切り替えによって、支払が軽減された例】

Aさんの場合 ※切替前は、すべて先発医薬品を使用

切替前のお薬代:16,450円 ⇒ 切替後のお薬代:12,500円 3,950円の支払軽減に!

※全ての人に同じような削減効果がある訳ではありません。

※ジェネリック医薬品への切り替えは、医師・薬剤師にご相談ください。

【ジェネリック医薬品への切り替えによって、支払が軽減された例】

Aさんの場合 ※切替前は、すべて先発医薬品を使用

切替前のお薬代:16,450円 ⇒ 切替後のお薬代:12,500円 3,950円の支払軽減に!

※全ての人に同じような削減効果がある訳ではありません。

※ジェネリック医薬品への切り替えは、医師・薬剤師にご相談ください。

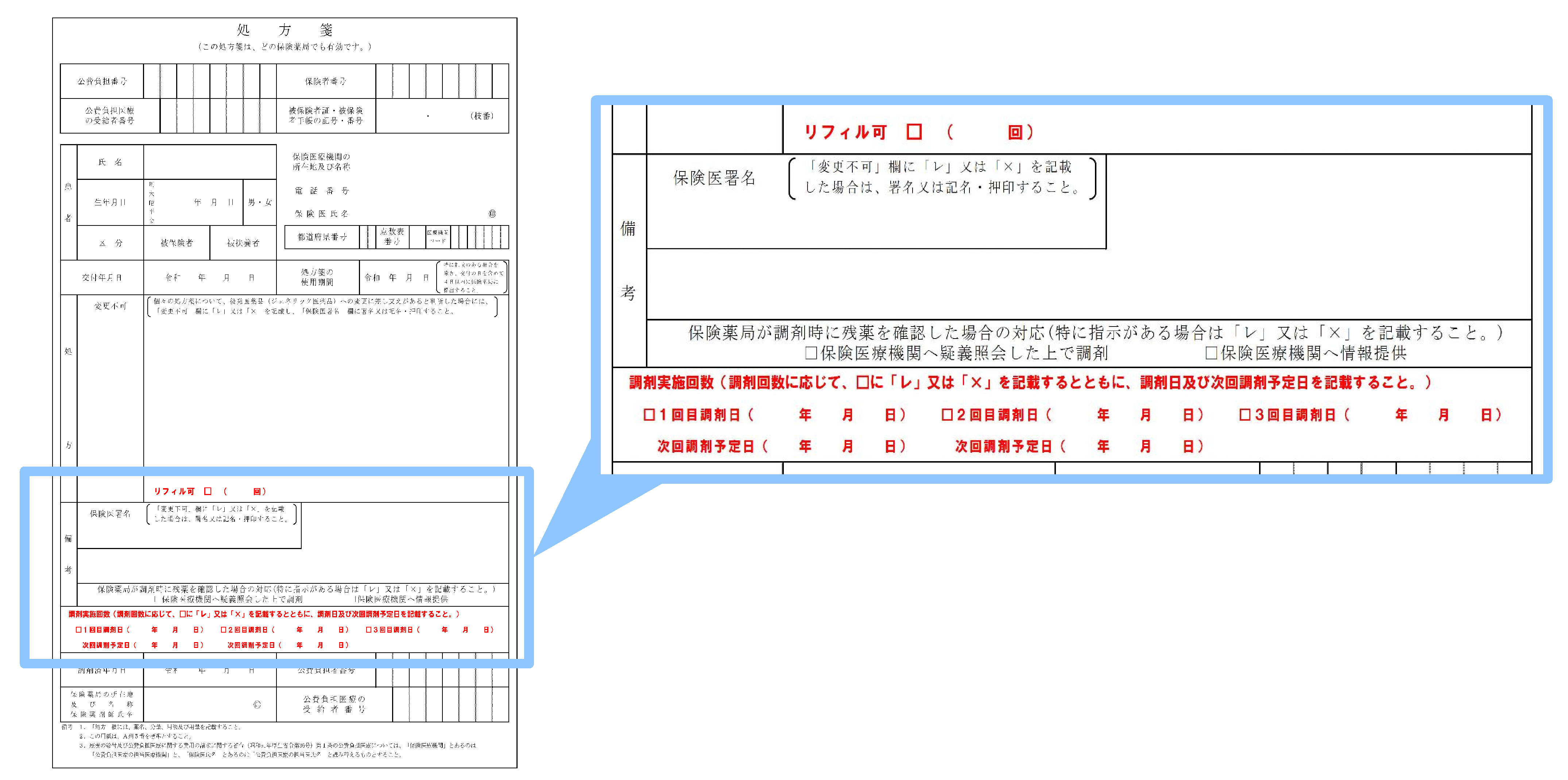

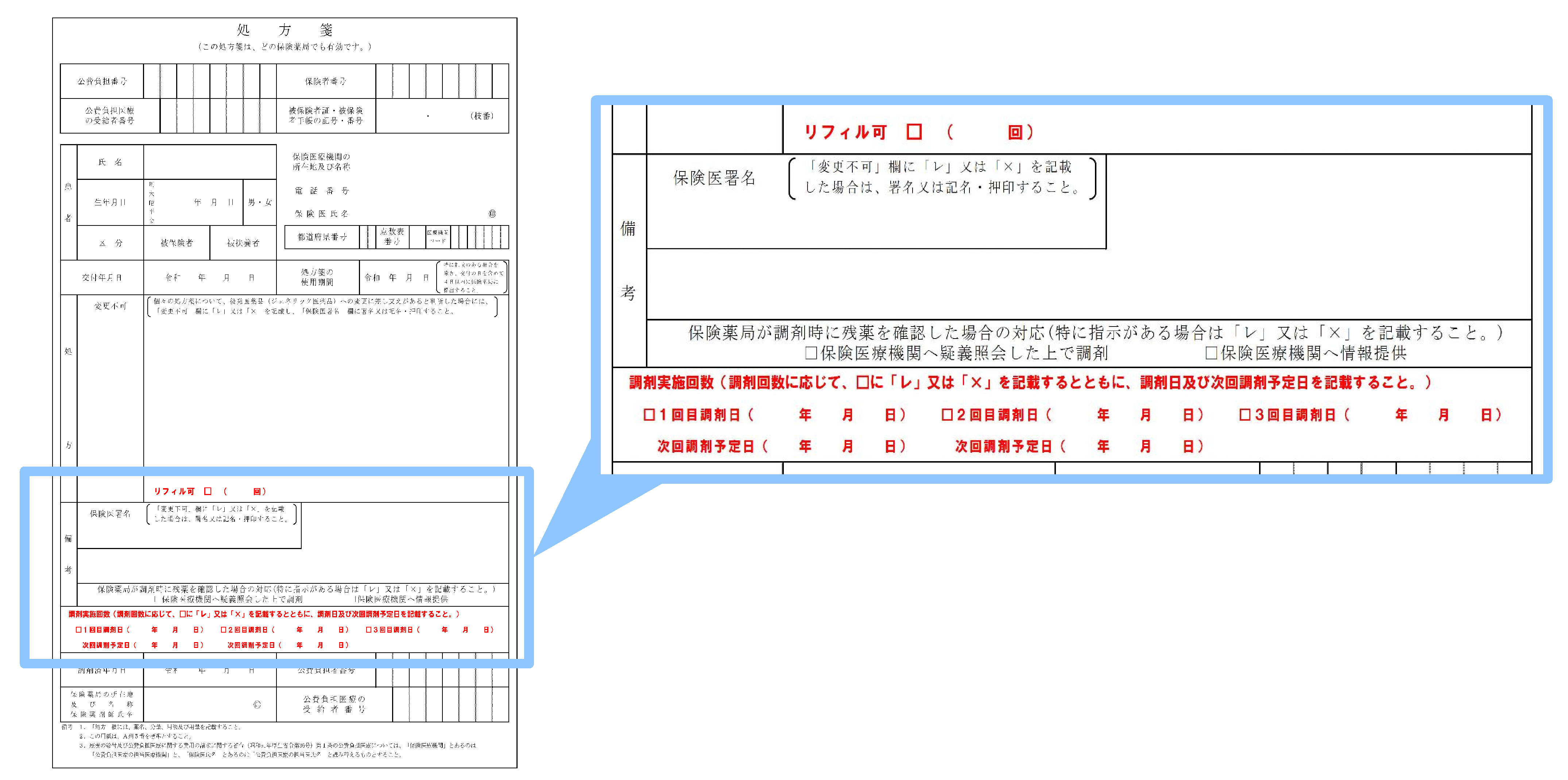

リフィル処方箋について

令和4年4月から、新たに「リフィル処方箋」という制度が始まりました。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みです。

医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に交付されます。処方箋の「リフィル可」欄にチェックがあるものがリフィル処方箋です。

(画像出典:厚生労働省 令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html )

医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に交付されます。処方箋の「リフィル可」欄にチェックがあるものがリフィル処方箋です。

(画像出典:厚生労働省 令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html )

- 1回当たりの投薬期間や総投薬期間は、医師が患者の病状等を踏まえ、個別に判断します。

- リフィル処方箋は薬局で最大3回まで使用できます。

- 投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬は対象外です。

リフィル処方箋を希望する場合は、かかりつけ医師や薬剤師にご相談ください。

医療費の適正化のための事業

国保を取り巻く状況は、医療費が増え続けるなど大変厳しいものになっております。医療費を適正にするために、病気の予防や健康の保持増進に力を注いでいかなければなりません。被保険者の健康に対する意識の高揚などを目指して、様々な事業に取り組んでおります。

レセプトの点検・確認

レセプト(診療報酬明細書)については、国保連合会の審査を受け各医療機関へ支払いをしますが、保険者としての点検調査として重複請求・資格の有無など点検確認を行い適正な医療費の支払いに努めております。

医療費通知の実施

加入者の方が病院等で診察を受けた医療費をお知らせするとともに、健康に対する 意識を高めていただくことを目的として、年6回医療費通知を送付しています。

医療費控除を申告する際の明細書としても活用できますので、大切に保管しておきましょう。

※医療費通知は診療月の3~4か月後の奇数月上旬に送付します。

※医療機関等の請求遅れや審査のため、記載がされていない場合があります。

※医療費控除の申告に関することは、税務署へお問い合わせください。

医療費控除を申告する際の明細書としても活用できますので、大切に保管しておきましょう。

※医療費通知は診療月の3~4か月後の奇数月上旬に送付します。

※医療機関等の請求遅れや審査のため、記載がされていない場合があります。

※医療費控除の申告に関することは、税務署へお問い合わせください。

脳ドック・PET/CTがん検診受診料の助成

苫小牧市国保に加入している30歳以上の方を対象に、脳ドック・PET/CTがん検診の費用の助成を行っております。

全自動血圧計の設置

市役所・のぞみコミセン・発達支援課などに設置して健康管理に役立てております。

エイズ予防啓発

エイズについて正しい認識をもってもらうため、パンフレットを作成し、エイズ予防啓発を行っております。

保健指導や医療分析

皆さんの健康の保持、増進を図るため、健診結果と医療機関からの診療報酬明細書を活用し保健指導や医療分析などを行っております。

医療費を大切にしよう!

医療費は年々増加しています。今のまま増え続けると、医療費の財源の一つである、みなさんの保険税の負担が大きくなってしまいます。また、国保制度そのものを運営するのが困難になります。そうならないためにも日ごろからの健康管理を心がけ医療費を大切にしましょう。

医療費が増える要因

- 高齢化により、生活習慣病などの方や入院治療を受ける方が増えた

- 医療技術の進歩により、高額な医療費がかかるようになった

- お医者さんへのかかり方(重複受診など)に問題がある

次のポイントを守って、医療費のムダ使いをなくしましょう!

- かかりつけのお医者さんをもちましょう(何でも相談できるかかりつけ医を持つことは、いざというときに心強いものです)

- 定期的に健康診断を受けましょう

- 転医・重複受診は控えましょう

- 薬をむやみに要求せず、適切な診断を受け処方してもらいましょう

- 時間外受診はさけましょう

各種申請様式について

療養費などの申請書は、保険年金課窓口で受け取るか、以下からダウンロードし、ご使用ください。 療養費支給申請書(補装具)(101.29 KB)

療養費支給申請書(補装具)(101.29 KB) 療養費支給申請書(診療費等)(105.14 KB)

療養費支給申請書(診療費等)(105.14 KB) 高額療養費支給申請書(132.97 KB)

高額療養費支給申請書(132.97 KB) 出産育児一時金支給申請書(81.92 KB)

出産育児一時金支給申請書(81.92 KB) 葬祭費支給申請書(108.00 KB)

葬祭費支給申請書(108.00 KB) 食事療養標準負担額差額支給申請書(144.14 KB)

食事療養標準負担額差額支給申請書(144.14 KB) 高額介護合算療養費支給申請書(164.91 KB)

高額介護合算療養費支給申請書(164.91 KB) 第三者行為による傷病届(120.53 KB)

第三者行為による傷病届(120.53 KB)