認知症サポーターに関するページ

苫小牧市の現在のサポーター数

34,891人

令和6年12月末現在

令和6年12月末現在

認知症サポーターキャラバンとは

認知症の人と家族への応援者である認知症サポーターを全国で養成し、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指しています。<認知症サポーターキャラバンの仕組み>

道や苫小牧市など自治体が認知症サポーター養成講座の講師役(キャラバン・メイト)を養成し、キャラバン・メイトが事務局(苫小牧市介護福祉課)と協働して「認知症サポーター養成講座」を開催します。

苫小牧市は、平成18年度(平成19年1月)からサポーター養成講座を実施しており、現在までに小学生、中学生、高校生、専門学校、金融機関、保険会社、町内会等々で多くのサポーターを輩出しています。令和4年12月には、苫小牧市立豊川小学校5年生を対象に実施した認知症キッズサポーター養成講座で、認知症サポーター累計30,000人を達成しました。

認知症サポーターリーフレット(731.90 KB)

認知症サポーターリーフレット(731.90 KB)

認知症サポーターとは?

認知症サポーターはなにか特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族を見守る応援者(サポーター)です。

認知症サポーター養成講座を受講した方が認知症サポーターとなり、そのしるしとしてオリジナルバッジ又はオレンジリングをお渡しします。

このオリジナルバッジ又はオレンジリングを身につけていることで、まちの中で「この人は認知症かな」と思って声をかけるときでも、周囲にも「あの人は、認知症の人のお手伝いをしているんだな」と一目でわかる場合があります。

苫小牧市では若い世代への認知症サポーター養成にも力を入れており、小学校高学年を対象にした認知症キッズサポーター養成講座、中学生を対象にした認知症サポーター中学生養成講座も実施しており、市内にはオリジナルバッジ又はオレンジリングを持った児童・生徒がたくさんいます。

小中学校の認知症サポーター養成講座

苫小牧市内の小中学校では、授業のカリキュラムの一つとして、『認知症サポーター養成講座』を実施しています。 ◇小学校◇

小学校向けの認知症キッズサポーター養成講座は平成23年から開始しています。認知症についての講話に加え、寸劇に児童や先生も参加し、認知症の人への接し方を学んでいます。

~感想文~

◇中学校◇

中学生向けの認知症サポーター中学生養成講座は、平成30年から開始しています。

次のことを目的として内容を構成しており、主に家庭科や道徳の授業の一環で認知症を学んでいます。

① 認知症の知識や具体的な対応方法を知ること。

② 認知症の人を介護されている家族の思いを知ること。

③ 自分たちができることはなにかを考えること。

~感想文~

~感想文~

★ 認知症になると、時間や月日、場所や人などはわからなくなるけど、楽しいことは 思い出に残ることがわかりました。おじいちゃんやおばあちゃんが認知症になっても、めげずに優しく接して楽しい思い出を残してあげたいです。そして、認知症の方が困っていたら、「大丈夫ですか?」と話しかけ、周りの大人にも頼って助けてあげたいです。

★ 認知症の話を聞いて、一番心に残ったのは、「認知症になっても感じる心は生きている」というところです。たとえ忘れることが多くても「感謝する気持ち」をわすれないことはすばらしいと思います。認知症になった人に嬉しく思うことをやってあげたいです。

★ 認知症の話を聞いて、一番心に残ったのは、「認知症になっても感じる心は生きている」というところです。たとえ忘れることが多くても「感謝する気持ち」をわすれないことはすばらしいと思います。認知症になった人に嬉しく思うことをやってあげたいです。

◇中学校◇

中学生向けの認知症サポーター中学生養成講座は、平成30年から開始しています。

次のことを目的として内容を構成しており、主に家庭科や道徳の授業の一環で認知症を学んでいます。

① 認知症の知識や具体的な対応方法を知ること。

② 認知症の人を介護されている家族の思いを知ること。

③ 自分たちができることはなにかを考えること。

~感想文~

★ 私の祖母も最近、忘れっぽくなってきていて、そろそろ危ないかなと家族と話しています。なので、認知症について考えるいい機会になりました。祖母が忘れ物をしたとき「どうして忘れちゃったの」と言ってしまったことがあり、反省しました。いつかそうなってしまったときのために「しかたないね!大丈夫だよ!」と言ってあげて症状の悪化が緩やかになるように協力したいです。

また、家族だけでどうにかしようと思わず、他のサービスを使う手もあるんだと知り、不安が少し軽くなりました。祖母だけでなく、他の認知症の人たちを手伝えるよう色々調べてみようと思いました。

★ 私のおじいちゃんが認知症で、私が2年生にあがったころにはすでに私と姉の判断がついていませんでした。最初に「わからない」と言われたときはショックが大きかったけど、調子がよい時は会話もできるし、理解してあげなければならないと思いました。修学旅行のおみやげを渡すときにおじいちゃんの故郷の鎌倉の話をした途端泣き出したこともありました。やっぱり故郷のことは大事だから覚えているのかな?と思ったけど、認知症になる前にすでに覚えていたというのも大きかったのですね…。

これからさらに症状が進んで大切なことも忘れてしまったり、困った行動をするかもしれないけど、学んだことを生かしてできるかぎりサポートしてあげたいと思います。

また、家族だけでどうにかしようと思わず、他のサービスを使う手もあるんだと知り、不安が少し軽くなりました。祖母だけでなく、他の認知症の人たちを手伝えるよう色々調べてみようと思いました。

★ 私のおじいちゃんが認知症で、私が2年生にあがったころにはすでに私と姉の判断がついていませんでした。最初に「わからない」と言われたときはショックが大きかったけど、調子がよい時は会話もできるし、理解してあげなければならないと思いました。修学旅行のおみやげを渡すときにおじいちゃんの故郷の鎌倉の話をした途端泣き出したこともありました。やっぱり故郷のことは大事だから覚えているのかな?と思ったけど、認知症になる前にすでに覚えていたというのも大きかったのですね…。

これからさらに症状が進んで大切なことも忘れてしまったり、困った行動をするかもしれないけど、学んだことを生かしてできるかぎりサポートしてあげたいと思います。

認知症サポーターの活動

認知症サポーターに決まった活動はなく、日常生活の中で出来ることをしていただきます。地域で困っている人を見かけたら声をかけるなど、自分でできる範囲で結構です。たとえば、認知症の人が困っている様子を見かけたら「何かお手伝いすることはありますか?」と声をかけてみる事も活動の1つです。

認知症サポーターの温かい目が、認知症になっても安心して暮らせる町づくりにつながっていきます。

認知症サポーター養成講座とは

地域や職場・学校などで認知症の基礎知識について、またサポーターとして何ができるかなどについて、おおむね1時間から1時間半程度学びます。受講者の数は全国キャラバン・メイト連絡協議会へ登録させていただきます!一般市民向け認知症サポーター養成講座

苫小牧市では、年に数回定期開催をしています。①令和7年 6月21日(土)10:00~11:30

②令和7年 9月17日(水)18:00~19:30

③令和7年12月10日(水)10:00~11:30

*開催場所はすべて「苫小牧市民活動センター」です

受講費用は無料です。初回受講者全員に認知症サポーターでの証であるオリジナルバッジ又はオレンジリングを配布します。

苫小牧市「認知症サポーターのいるお店・事業所」登録制度について

認知症サポーター養成講座を受講した企業や団体等を「認知症サポーターのいるお店・事業所」として登録し、市のホームページやSNS等で公表します。登録された団体には、登録の印として店舗等に貼ることができるステッカーをお渡しします。

▶登録基準

(1)認知症サポーター養成講座の受講者が1名以上所属していること

(2)ステッカーを店舗等の目立つ位置に掲示する意思があること

▶登録の流れ

(1)認知症サポーター養成講座を受講する

(2)

(3)登録決定通知が届いたら店舗等にステッカーを掲示する

▶注意事項

・登録内容に変更があった場合は、

・登録を辞退する場合は、

▶苫小牧市「認知症サポーターのいるお店・事業所」登録制度実施要領は

▶制度周知用リーフレットは

認知症サポーター養成講座のお申し込み方法

あなたの地域や職場、学校、各種の集まり等で認知症について学んでみませんか?

認知症キャラバン・メイトが講師となって、あなたの地域へお伺いします。

少人数でも大歓迎!

まずは下記へご連絡ください!!

認知症キャラバン・メイトが講師となって、あなたの地域へお伺いします。

少人数でも大歓迎!

まずは下記へご連絡ください!!

【お問合せはこちら】

苫小牧認知症キャラバン・メイト連絡会事務局

(苫小牧市福祉部介護福祉課地域包括係内)

TEL:0144-32-6347

FAX:0144-31-4526

苫小牧認知症キャラバン・メイト連絡会事務局

(苫小牧市福祉部介護福祉課地域包括係内)

TEL:0144-32-6347

FAX:0144-31-4526

【一般市民向け定期開催はこちら】

定期開催 サポーター養成講座 申込書(841.36 KB)

定期開催 サポーター養成講座 申込書(841.36 KB)

【随時開催はこちら】

サポーター養成講座 申込書(99.08 KB) (一般の方用)

サポーター養成講座 申込書(99.08 KB) (一般の方用)

サポーター養成講座 申込書(99.18 KB) (キャラバン・メイト用)

サポーター養成講座 申込書(99.18 KB) (キャラバン・メイト用)

※ 申込書の太枠にご記入の上、市役所介護福祉課地域包括係(1階15番窓口)にお持ちください。

【随時開催はこちら】

※ 申込書の太枠にご記入の上、市役所介護福祉課地域包括係(1階15番窓口)にお持ちください。

認知症サポーターの登録について

認知症サポーター養成講座を受講後、認知症サポーターとして、任意での登録をお受けいたします。登録後、希望者には研修のご案内などのお知らせを送付します。認知症見守りたいについて

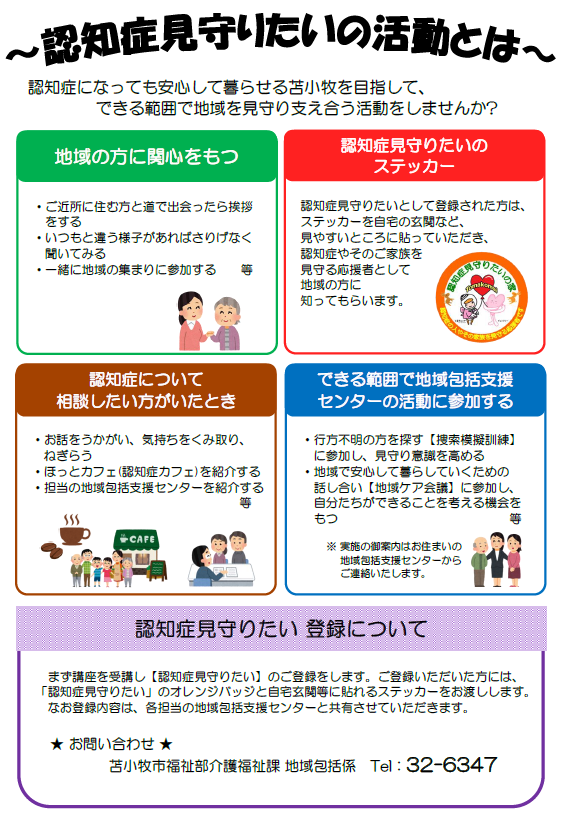

認知症見守りたいとは、地域の方に関心を持ち、認知症などで困っている方の相談を聞くなど、認知症やそのご家族を見守る地域の応援者です。苫小牧市では、認知症サポーターの中で、「もう少し地域に出て活動したい」「認知症について理解を深めたい」という方に、認知症見守りたい養成講座を実施しています。

認知症になっても安心して暮らせる苫小牧をめざして、一緒に活動しませんか?

今後の開催予定については、ホームページ等でご案内します。

認知症見守りたいの活動とは