大腸がん検診パネル展を開催しました!

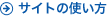

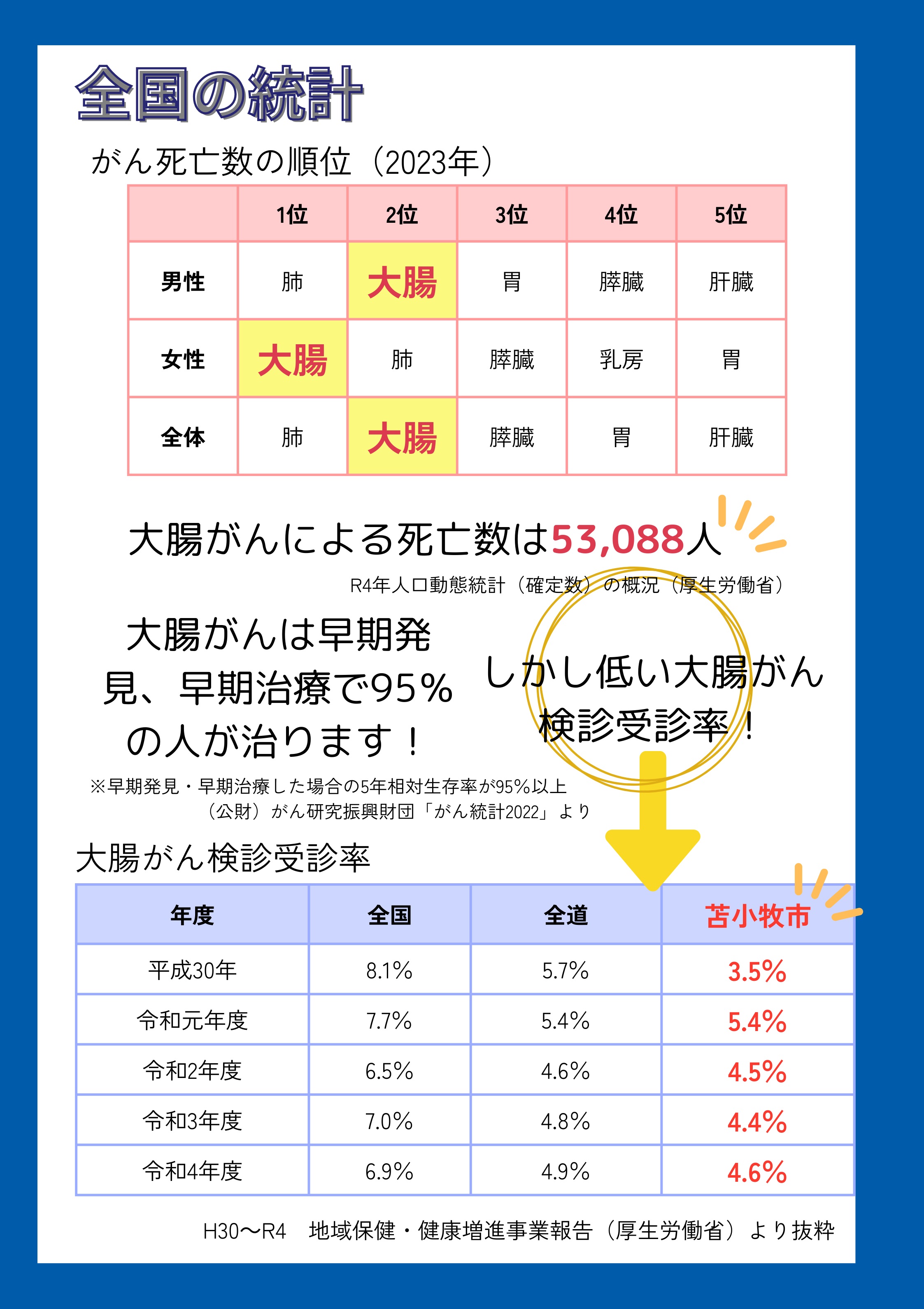

大腸がんは、がんによる死亡原因において、男性は2位、女性は1位と多いがんですが、早期発見・早期治療ができると9割以上が治ります。3月は大腸がん啓発月間でもあるため、市民の皆様に大腸がん検診や精密検査について理解を深めてもらうため、令和7年3月に大腸がん検診などに関するパネル展を開催しました。

特別イベント:加藤胃腸科内科クリニックの加藤医師が来場!!

①加藤医師への質問コーナー展示していたパネルの一部を掲載します。

大腸がん検診パネル展で質問があった内容をご紹介します。

パネル展実施期間中、加藤医師が来場しない日でも投書で質問を募集しました。質問内容について、加藤医師が直接回答していただきました。

※回答していない質問については、順次掲載予定です。

Q.一次検診で陽性だったけど…痔だと思う。

A.それでも精密検査は受けましょう!もしかすると痔かもしれませんが、潜血検査で陽性となった方の2~3%に大腸がんが見つかります。

つまり、大腸がんの高リスク群と考えて、大腸カメラを受けましょう!万が一にも大腸癌があったら進行してしまい、完治出来なくなっては、大変な事になります。

大腸がん検診として便潜血検査を受けて頂いていますので、陽性(2次検査)となった場合には、大腸がんの可能性を疑い、精密検査としての大腸カメラを受けましょう!

Q.大腸内視鏡検査は何歳までできる? 80歳でも大腸カメラは受けられますか?

A.90歳以上でも問題なければできます!ご本人様の体力次第かと思います。

Q.内視鏡検査は毎年受けなくて大丈夫?

A.大腸内視鏡検査を受けて、何も異常が無かった方は、数年後で良いかもしれません。しかし、大腸カメラで大腸ポリープがあった人は、翌年も受けた方が宜しいです。そして、その翌年も受けて、2年連続で何も無かった場合には、検査間隔を数年後にしても大丈夫です。

Q.ポリープはどの段階で出血しますか?

A.進行した大腸癌でも陽性とならない人がいます。Q.大腸がんにならないためには何をすればいいですか?

A.大腸内視鏡検査を受けましょう。大腸癌は大腸ポリープから発生します。その為、大腸カメラを行い、大腸ポリープが無いか?確認しましょう。大腸ポリープがあれば、切除する事で大腸癌になるリスクを減らす事ができます。

また、日常生活において大腸癌の発生リスクとしては、アルコールやタバコおよび肥満があげられています。飲酒や喫煙を控え、標準体重を目指しましょう!気になる方は、インターネットにアクセスして、国立がん研究センターの「大腸がんリスクチェック」を受けてみて下さい

Q.3年前にポリープを切除したのですが、次はいつしたらいいですか?

A.今すぐしてください!

国立がんセンターのルールでは、ポリープを切除した場合には、翌年も検査を行い異常なければ、その翌年も検査をして、2回異常がなければ、検査間隔を2~3年後とします。

というのも、大腸は長く曲がりくねっており、見逃しが無く検査をする事が難しいです。

その為、2回連続で異常ない場合で初めてキレイな腸と判断します。

Q.大腸がん内視鏡検査は痛くないですか?麻酔をしますか?

A.殆どの人は痛くなく、あっという間に終わります。そのため、殆どの人は安定剤も必要ありません。当院の場合、通常の方では、1~3分で奥まで挿入でき、5分程の観察で終了しますので、約10分で検査は終了します。

しかし、10人に1人の割合で難しい人(腸が長い人)がいます。その場合は、挿入時間も5分以上掛かる事もありますし、痛みを訴える場合には、痛み止めの安定剤を使用します。安定剤を使用した場合には、2時間は運転できませんし、人によっては、車の運転が出来なくなる可能性もあります。

Q.ポリープ切除後の抗がん剤治療の違いって?

ステージ2などでも予防や治療の補助のため抗がん剤治療を行うようですが、治療3か月コース6か月コースが選べました。もし3か月コースを選んだ場合、副作用はどうなりますか?

A.主治医に良く相談して、納得してから治療しましょう通常は、ステージ2では抗癌剤は行いませんので、主治医とよく相談して。

その説明に納得しない場合には、セカンドオピニオンで他の病院の専門医にも相談しましょう。

一般的に、ステージ3以上では、抗癌剤によって、明らかに再発率が減る事が実証されています。

標準治療は、2~3週間に1回の注射や点滴による治療です。経口剤を追加する事もあります。

通常は6か月間行われます。しかし、3か月でもそれなりの効果が得られる様で、3か月に短縮した臨床実験が行われています。

違いは、期間であり、量は同じです。繰り返しますが、主治医に良く相談して、納得してから治療しましょう!

Q.アルコールを含む抗がん剤があるって本当?

A.アルコールに溶かす抗がん剤はあります。

アルコールを含む抗癌剤では無く、抗がん剤(粉)を注射する時に、アルコールを含んだ液体に溶かして注射するため、約ビール1杯を飲んだ状態と同じとなりますので、その場合には、運転注意の説明があります。しかし、大腸癌治療の時には使用しない抗癌剤ですので、心配ないと思います。

Q.便秘と大腸がんって関係あるの?

A.便秘と大腸がんについては、はっきりとした因果関係は認められておりません。

一般的に便秘の原因は、飲酒・肥満・運動不足・喫煙および家族歴です。しかし、胆のうから分泌される胆汁酸には発がん物質が認められており、可能性としては考えられますので、便秘には注意しましょう。

Q.便秘を治すにはどうしたらよいでしょうか?

A.医療機関で、便秘薬を相談しましょう!確認ですが、朝ご飯を食べて水を飲むなど、規則正しい食生活および日常生活を心がけて下さい。

胃腸反射といいますが、胃に食事が入ると腸も動きます。そして、その後にトイレに座ってみて下さい。

そんな事はしている!であれば薬の力をかりましょう!

まず、酸化マグネシウムなどの、弱い薬から開始する事をおすすめします。医療機関で、便秘薬を相談しましょう!

Q.以前大腸カメラをしたのですが、下剤が苦手です。

A.今はいろいろな選択肢があります。今は、ペットボトル1本+水という方法や、錠剤+水やお茶などの方法もあり、全部で5種類の方法があります。以前より飲みやすい下剤もあるとおもいますので、医療機関に良く相談して下さい。

Q.仰向けに寝たときにおなかの右側あたりが固くなります。なぜですか?

A.医療機関に行って相談しましょう。

立っている時には何も無く、横になった時だけなのでしょうか?痛みはないでしょうか?通常は固くなったりはしませんので一度医療機関へ受診してください。

Q.74歳でポリープをとったのですが、一度できたらポリープはできやすいでしょうか?

A.今後もポリープが出来る可能性はあります。ポリープが出来た原因として、食生活や便通などの環境因子や遺伝などの家族性な原因も考えられますので、、また、大腸カメラをしましょう!大腸カメラで大腸ポリープがあった人は、翌年も受けた方が宜しいです。そして、その翌年も受けて、2年連続で何も無かった場合には、検査間隔を数年後にしても大丈夫です。

Q.手術となった場合、どのくらい入院しますか?また、その後仕事をするうえで気を付けることはなんでしょうか?

A.大腸カメラによるポリープ切除も手術ですが、外来で可能です。

しかし2cm以上の大きなポリープや早期がんは、1泊以上の入院が必要です。内視鏡で切除できない大腸癌は外科的な手術になります。今はロボット手術のダビンチでの手術となり、術後の回復も早いです。通常は1週間以内に退院できます。退院後に仕事で問題になる事は無いと思いますが、術後に主治医に確認してください。

Q.大腸がんは家族歴が関係ありますか?親族に大腸がんで亡くなった方がいます。

A.勿論、遺伝はありますので、大腸カメラを受けましょう!通常、遺伝が疑われる場合は、若年発症(40歳代)の大腸がんです。その場合は、親族皆様が大腸カメラを受けて確認しましょう!60歳以上では、誰もが大腸ポリープや大腸がんを発症する可能性はあります。60歳の4~5人に1人は大腸ポリープがあり、そのポリープを放置すると大腸がんになります。その為、50歳代での大腸カメラ受診が望まれます。

Q.内視鏡検査をするときや大腸がんで入院するときに喫煙も制限されるのですか?

A.手術の場合は喫煙制限があります

医療機関の施設内は全て禁煙です。入院中は敷地外に出ないと喫煙できません。内視鏡検査前や後には喫煙制限はありません。しかし、外科手術で気管挿管して手術をする場合には、肺の機能低下で肺炎を起こすため、手術前には肺機能検査を行いますし、喫煙制限になると思います。

Q.ポリープをとったら吐き気が出てきて具合が悪くなるのですが、何が原因ですか?

A.大腸カメラをしても、ポリープを切除しても、通常吐き気はでません。

検査した医療機関に聞いてみて下さい。考えられる事は、検査時間がとても長くかかったとか?鎮静の為に強い安定剤を使用したとか?が考えられますが、通常は痛くなく、嘔気もでませんし、お話しながら検査をして、説明しながらポリープを切除し、ポリープが小さければ、直ぐ帰れますし、大きい場合は2時間点滴をして帰りますが、腹痛も嘔気もありません。

Qおとうさんのおしりからちがでてるけどどうしたらいいですか?うんちはまいかい3かいくらいしています!

A.病院(びょういん)にいって検査(けんさ)をうけましょう!

肛門(こうもん)からの出血(しゅっけつ)は下血(げけつ)といいますが、痔(ぢ)かもしれませんし、ポリープやがんである可能性(かのうせい)もあります。また、毎日(まいかい)3回(かい)の排便(はいべん)との事ですが、下痢(げり)や軟便(なんべん)であれば、炎症性腸疾患(えんしょうせいちょうしっかん)として、クローン病(びょう)や潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)などの病気(びょうき)の可能性(かのうせい)もありますので、検査(けんさ)をうけて、よく調(しら)べてもらいましょう!