現在は、このときから始まった活動期にあるものと考えられています。

これまでの調査により明らかにされた噴火について記載しています。

樽前山の噴火史

| 活動時期 |

活動

期間

|

規模 | 噴火の概要 |

| 9000年前 3000年前 |

|||

| 1667年 (寛文7年) |

1年? | 大噴火 | 火砕流が山麓に流下した。 降灰は苫小牧で1~2m、十勝平野~道東にまで達した。 |

| 1739年 (元文4年) |

1年? | 大噴火 | 火砕流が山麓に流下し、山頂カルデラが形成される。 降灰は千歳付近で50~100cm、大雪山系に達した。 |

| (1804~1817年) (文化年間) |

? | 中噴火 | 火山灰が噴出し、シシャモナイ川に火砕流が流下した。 また、外輪山・中央火口丘が形成された(正確な噴火年月は不明)。 |

| 1867年 (慶応3年) |

1年 | 中噴火 | 白老方面に降灰があった。古期溶岩ドームが形成された。 |

| 1874年 (明治7年) |

1年 | 中噴火 | 南方に降灰があった。古期溶岩ドームが破壊された。 |

| 1883~1887年 (明治16~20年) |

5年 | 小噴火 | 山麓部に降灰があった。 |

| 1894年 (明治27年) |

1年 | 小噴火 | |

| 1909年 (明治42年) |

1年 | 中噴火 | 岩塊や火山灰を噴出した。火山灰は山麓に達し、現在の溶岩ドームが形成された。 |

| 1917~1936年 (大正6年~昭和11年) |

20年 | 小噴火 | この期間に時々噴火した。降灰は山麓部に達した。 |

| 1944~1955年 (昭和19~30年) |

12年 | 小噴火 | この期間に時々噴火した。山頂付近に降灰があった。 |

| 1978~1981年 (昭和53~56年) |

3年 | 小噴火 | この期間に時々噴火した。山頂付近に微量の降灰があった。 |

先記録時代の噴火

先記録時代の噴火を把握する際は周辺地域の噴出物調査によるところが多く、火砕物の種類や層序(地層の重なり方)、発泡度(空隙の多さ)、到達範囲、年代などを調べた上、噴火の時期や噴火の場所、1回の噴火で生じた現象、規模等を推定している。以下の噴火はこのような調査によって明らかになったものである。

なお、先記録時代の噴火の調査では、噴出物が残らない小規模噴火を把握することはできない。

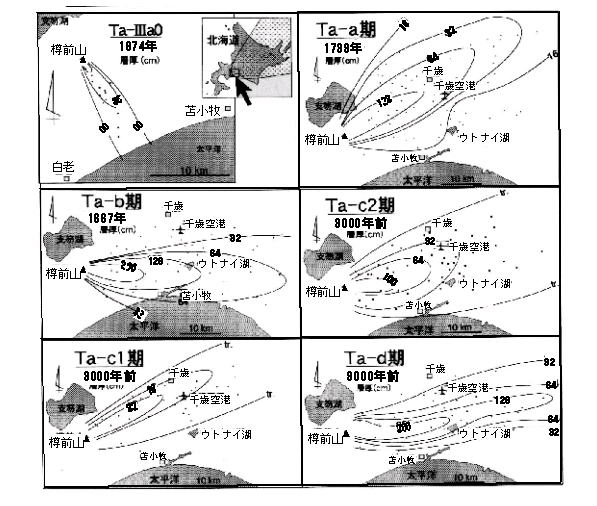

1. 約9,000年前の噴火(Ta-d期)

樽前火山初期の活動は、大量の火山灰やスコリア(黒い軽石)等の降下火砕物を放出するプリニー式噴火であった。火口から放出された軽石や火山灰は東方に厚く降り積もり、樽前山の東にあるウトナイ湖近傍では現在でも2m近い堆積物が確認されている。

なお、火砕流・火砕サージが発生したかどうかは不明である。

2. 約3,000年前の噴火(Ta-c期)

Ta-d期の活動後およそ6,000年の休止期を経て再開した噴火活動である。この噴火も爆発的なプリニー式噴火で、風下では大量の軽石や火山灰が堆積し、火砕流・火砕サージの噴出も確認されている。

噴出物の調査から2回の大きな噴火があったと推定される。

江戸時代の噴火(古文書等に噴火が記録された時代)

古い時代の記録は簡単に記されているため、古文書の記録と周辺の噴出物調査を照らし合わせて噴火の概要を類推する。なお、小規模な噴火は記録に残っていない場合が多い。

1. 1667年(寛文7年8月6日)の噴火(Ta-b期)

この噴火については下北半島(青森県)での状況が記録されている(盛岡藩「雑書」(古川ほか,1997)。これによると、6日の晩から鳴動が聞こえ、12日には急激に高い噴煙を形成した。

周辺地域の噴出物調査からは火砕流・火砕サージを伴うプリニー式噴火を繰り返したことが明らかになった。

初期のプリニー式噴火で最も規模が大きく、総堆積厚の約半分がこの時に放出された軽石・火山灰であった。

また、山頂火口からは火砕流が噴出し、火口から約8kmの距離の沢沿いで火砕流堆積物が確認されている。

これらの調査から、寛文7年の噴火は樽前山で最大規模のもので、噴煙が成層圏にまで達するような爆発的なプリニー式噴火を繰り返し、ほぼ同時に火砕流・火砕サージが発生したと考えられる。

また、火砕流は山体を流下し火口から約8kmの範囲まで達している。

2. 1739年(元文4年7月14日)の噴火(Ta-a期)

この噴火については「7月12日に地震があり、14~26日に噴火した。降灰が多く2~3日は降灰のため昼が夜のように暗くなり、津軽でも地震を感じた(新撰北海道史、苫小牧郷土史)」という記述がある。周辺地域の噴出物調査からは火砕流・火砕サージを伴うプリニー式噴火を繰り返したことが明らかになった。

この噴火では、噴火末期のプリニー式噴火が最も規模が大きく、総堆積厚の半分がこの時に放出された軽石・火山灰であった。

また、山頂火口からは火砕流が噴出し、火口から約8kmの距離の沢沿いでも火砕流堆積物が確認されている。

これらの調査から、元文4年の噴火は噴火の2日前(7月12日(旧暦))に地震活動が始まり、14日から26日までの間に爆発的なプリニー式の噴火を繰り返し、火砕流・火砕サージを噴出した。

噴煙は成層圏まで上昇し、風下に大量の降下火砕物を降らせたため、東方山麓では降灰によって昼間でも暗くなった。この噴火によって現在の大型火口が形成された。

3. 1804~1817年(文化年間)の噴火

噴火後40年経過した後に書かれた紀行文中に噴火の記録が記載されたもので、噴火紀行文によると「山頂から数十里内では灼熱の砂石が落下し、死傷者が多数出た(新撰北海道史、苫小牧郷土史)」と記されていた。一方、山麓ではこれらの噴火を示す噴出物は確認されていない。

これらのことから、文化年間の噴火は数年間にわたって小規模なプリニー式噴火を繰り返し、山頂から十数kmの範囲に噴出物を放出した。

4. 1867年(慶応3年秋)

地震活動ののち噴火がはじまり降灰が確認された。この噴火によって山頂火口内に溶岩ドームが形成された(古川,1998)。

この噴火による噴出物は確認されていない。

明治以降の噴火

明治期以降は詳細な噴火記録が残っており、数年あるいは数十年の休止期を挟んで噴火活動を繰り返している。これらの活動のうち1874年(明治7年)及び1909年(明治42年)の噴火は比較的規模の大きい噴火であった(中噴火程度)。

また、1978年(昭和53年)の噴火では山頂から降灰とともに粉体流(低温の火砕流)が発生した。

1. 1874年(明治7年)の噴火

1874年の噴火は開拓史日誌や北海道史、札幌沿革史などに記録が残っている。これらの記録から2月8日の昼ごろ(噴火の時刻は午前11時あるいは午後2時など所によって異なる)から噴火が始まり、山頂の溶岩ドームが破壊され噴出岩塊が外輪山を越えて山腹に達した。

また、噴煙は高く上昇し南側で厚く降灰した。噴火は3日間続いた。16日にも噴火し札幌市で降灰が確認された。

2. 1883-1894年(明治16-27年)の噴火

1874年の噴火の後、およそ10年間は著しい活動は無かった。1883年から1887年までは小規模な噴火が繰り返され、周辺山麓に火山灰が降下した。

また、1887年の噴火後およそ6年後の1894年にも小噴火を行っている。

3. 1909年(明治42年)の噴火

1月11日に小規模な噴火がおこり、3月までに数回の降灰が観測された。3月3日には地鳴りが聞こえ14日には山麓一帯で地震を感じ、30日には規模の大きな噴火へと発展した。

3月30日朝6時ころから約1時間にわたり鳴動があった後、7時30分ごろ爆発が始まった。

噴煙は上空7600mまで上昇し北西の風に乗って苫小牧方面に降下したため、南東麓上空では2時間近く噴煙に覆われた。

火口付近では直径2m程度の岩塊が落下し、山麓でも直径数cmの火山礫が降下した。

また、風下では12km離れた地点でも豆粒大の礫が降下した。

4月12日の深夜には3月30日を上回る噴火がおこり、火口から20kmの地点で3cm大の軽石が降り、40km離れた札幌でも降灰が観測された。

4月17日の夕刻から19日の間に中央火口内に高さ134mの溶岩ドームが生成された。

5月15日には溶岩ドームの一部を破る爆発があり、一連の噴火活動は終息した。

4. 1917-1936年(大正6-昭和11年)の噴火

1909年の噴火後、およそ10年間の休止期を経て、1917年4月から再び小規模な噴火が始まり、およそ20年間続いた。この間山麓部でも軽石、火山灰が降下した。

この噴火によって山頂の溶岩ドームに多数の割れ目が入り、徐々に破壊が始まった

5. 1944-1955年(昭和19-30年)の噴火

1936年の噴火後、およそ10年間の休止期を経て、1944年から再び小規模な噴火が始まった。前回の活動期に比べて活動の規模は更に小さくなっており、降灰範囲は山頂付近に限られた。

6. 1978-1981年(昭和53-56年)の噴火

20余年の休止期の後、活動を再開した。活動は小規模で山頂から山腹にかけて時々降灰がみられた。特に1978年の噴火では降灰とともに粉体流(低温の火砕流)が発生した。