「台風から身を守る」

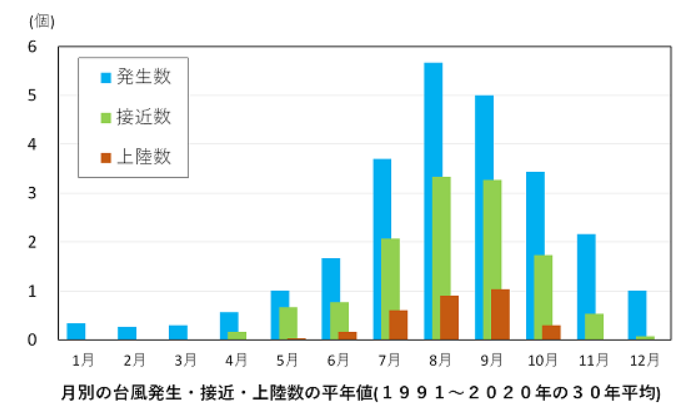

日本列島に住む私たちにとって、台風は身近な自然災害です。今年の7月15日、台風第5号が襟裳岬付近に上陸しました。9年ぶりに北海道に台風が上陸したこともあり、テレビや新聞などでも報道されていたのは、記憶に新しいところです。平年ですと、台風は一年間で約25個発生し、そのうち、約12個が日本に接近します。北海道への台風の接近数は約2個で本州に比べると少ないですが、強い勢力を保ったまま接近・上陸することもあります。

台風に伴う強い風雨は甚大な被害をもたらす可能性があり、日頃から備えを万全にしておくことが大切です。台風が接近する前に、家の周りを点検し、風で飛ばされそうなものは家の中に入れるか、しっかりと固定しましょう。停電した場合の備えも確認しておきましょう。懐中電灯やモバイルバッテリー、非常食などの非常持ち出し品の準備や避難場所を事前に確認する必要もあります。そして、台風の接近中は、不要不急の外出を控えることが最も重要です。たとえ雨や風が弱まっている時間帯があっても、再び風が吹き荒れる可能性があるため、油断は禁物です。また、台風が通過した後も、すぐに安心しないでください。増水した河川や道路が冠水している所には近づかないようにしましょう。

台風は自然現象であり、その進路や勢力は常に変化します。最新の気象情報をこまめに確認し、自治体からの避難情報にも注意を払い、早めの行動を心がけましょう。自分の命、そして大切な人の命を守るために、日頃からの備えと適切な行動が何よりも重要です。

台風情報

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=typhoon

「火山防災の日について」

胆振地方には、樽前山・倶多楽・有珠山という3つの火山があります。火山は温泉やきれいな景観、豊穣な大地など多くの恵みを与えてくれる一方で噴火という危険な側面もあります。特に2014年(平成26年)9月27日に発生した御嶽山の噴火は、大きな噴石が山頂火口列から約1kmの範囲に飛散し、山頂付近にいた登山者ら58名が死亡、行方不明者5人と戦後最悪の火山災害となりました。また2000年(平成12年)に発生した有珠山の噴火は人的被害こそ出なかったものの建物や道路に大きな被害を出しています。温泉や登山をより楽しむためには、火山の魅力・恩恵やその危険性を正しく理解し、火山災害に備えていただく必要があります。昨年、国は国民の間に広く火山への関心と理解を深めていただくために、日本で最初の火山観測所が浅間山に設置された8月26日を「火山防災の日」に制定しました。火山防災の日には、防災訓練等その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めることとされています。

気象庁ホームページでは、「火山防災の日」特設サイトや「火山登山者向けの情報提供ページ」を開設しています。「火山防災の日」特設サイトでは、火山噴火のメカニズムや噴火で起きる災害、気象庁の発表する火山の防災情報の解説など火山について学ぶコンテンツを多数用意していますので、火山への理解を深め、火山災害への備えに役立てていただければと思います。

そして、「火山登山者向けの情報提供ページ」では、火山の防災情報の最新の発表状況などを火山ごとに確認できます。火山周辺にお出かけになる際などには、もしもに備えてご覧ください。

「火山防災の日」特設サイト

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/filing/kazanbosai/index.html 「火山防災の日」特設サイト

「火山防災の日」特設サイト「火山登山者向けの情報提供ページ」

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/activity_info/index.html

火山登山者向けの情報提供ページ

火山登山者向けの情報提供ページ大雨に備えて~キキクルの活用~

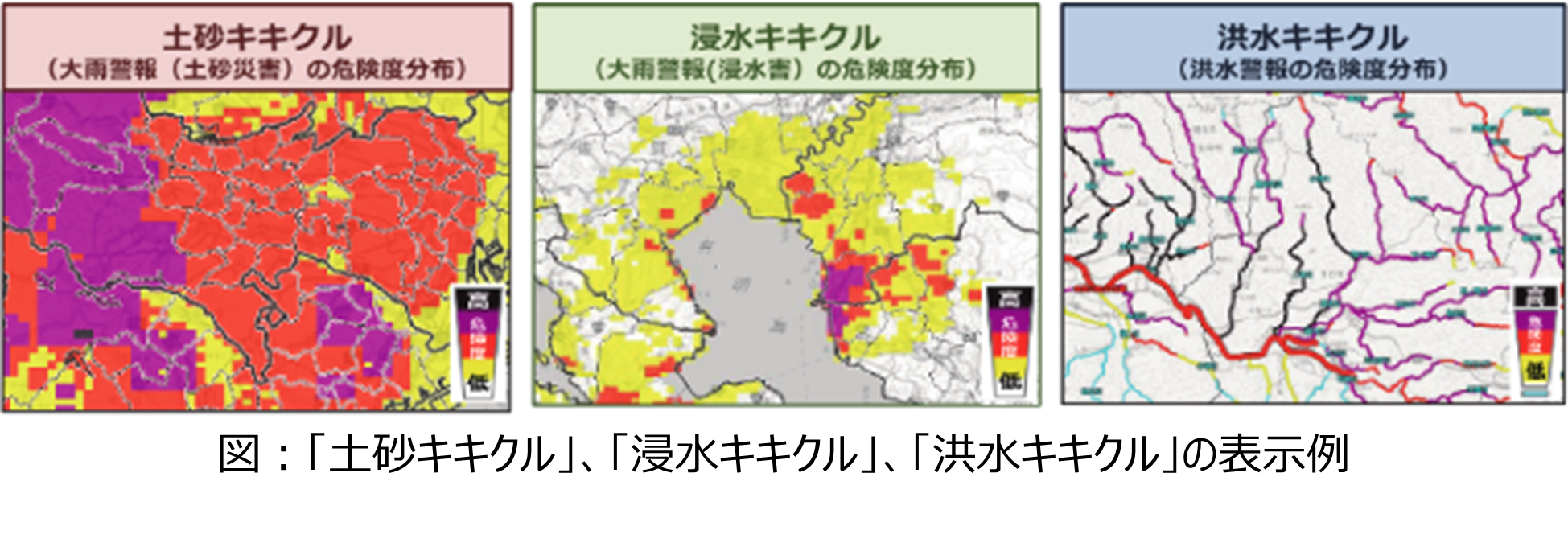

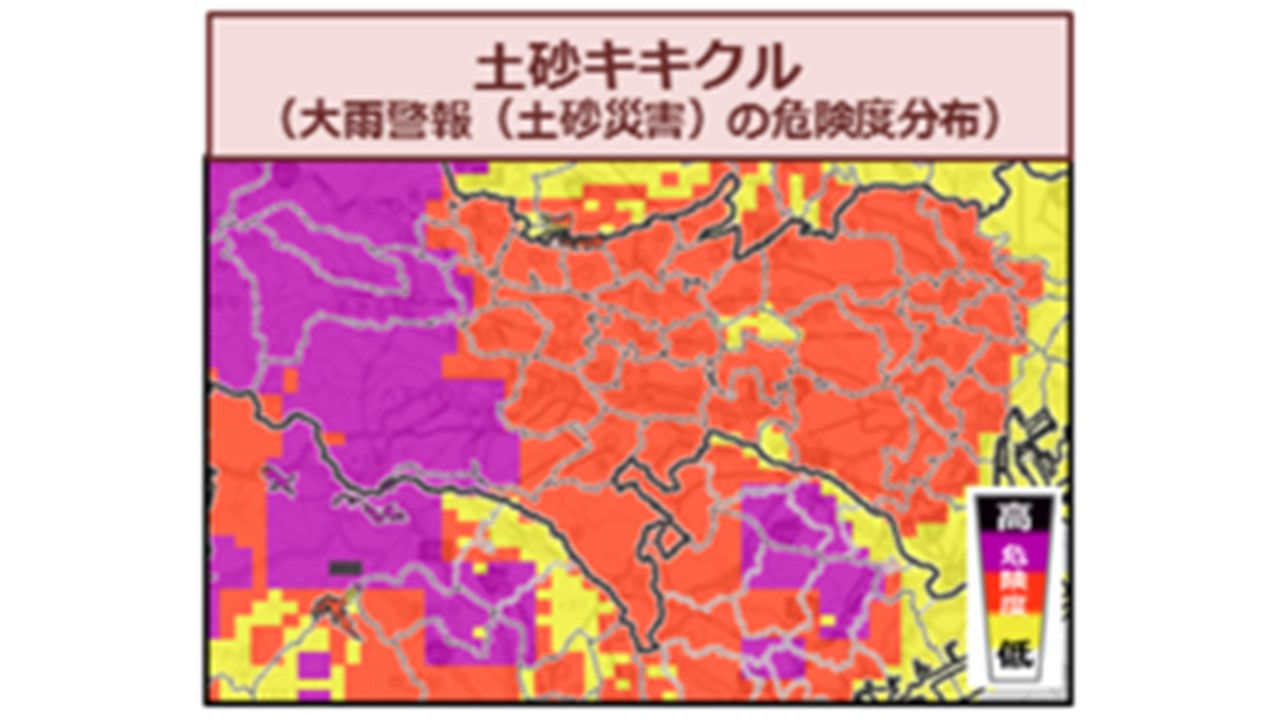

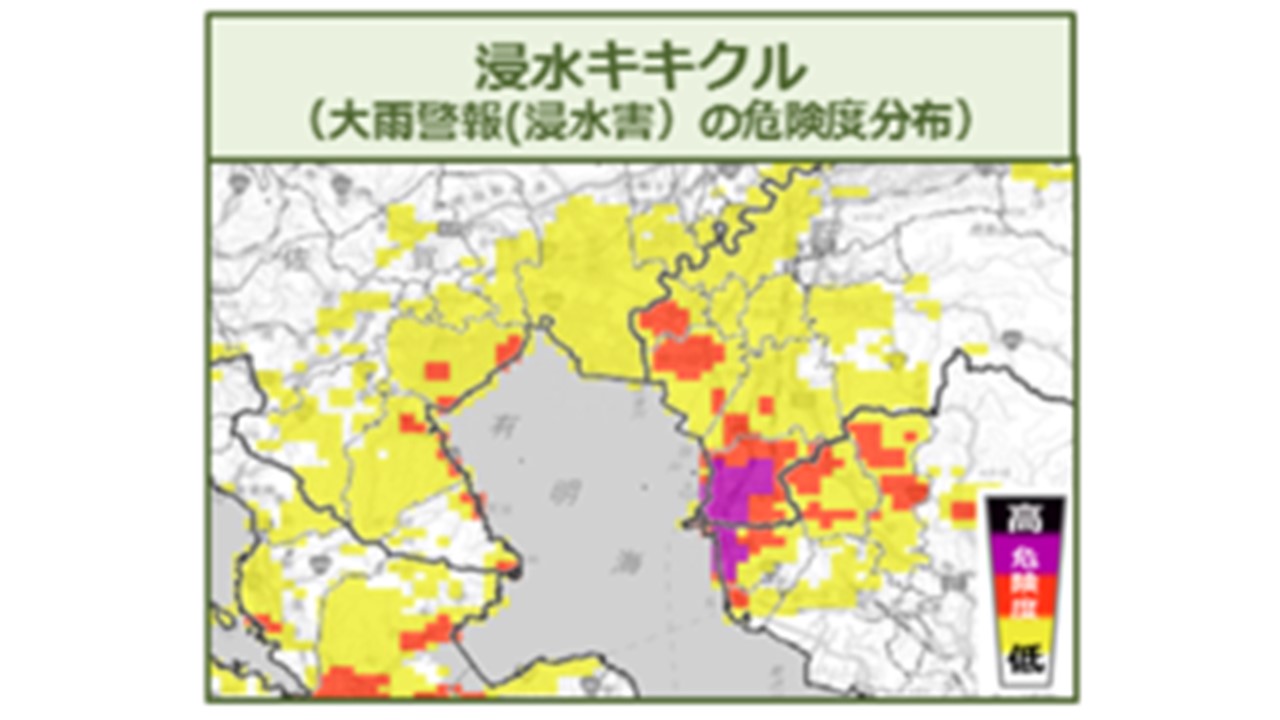

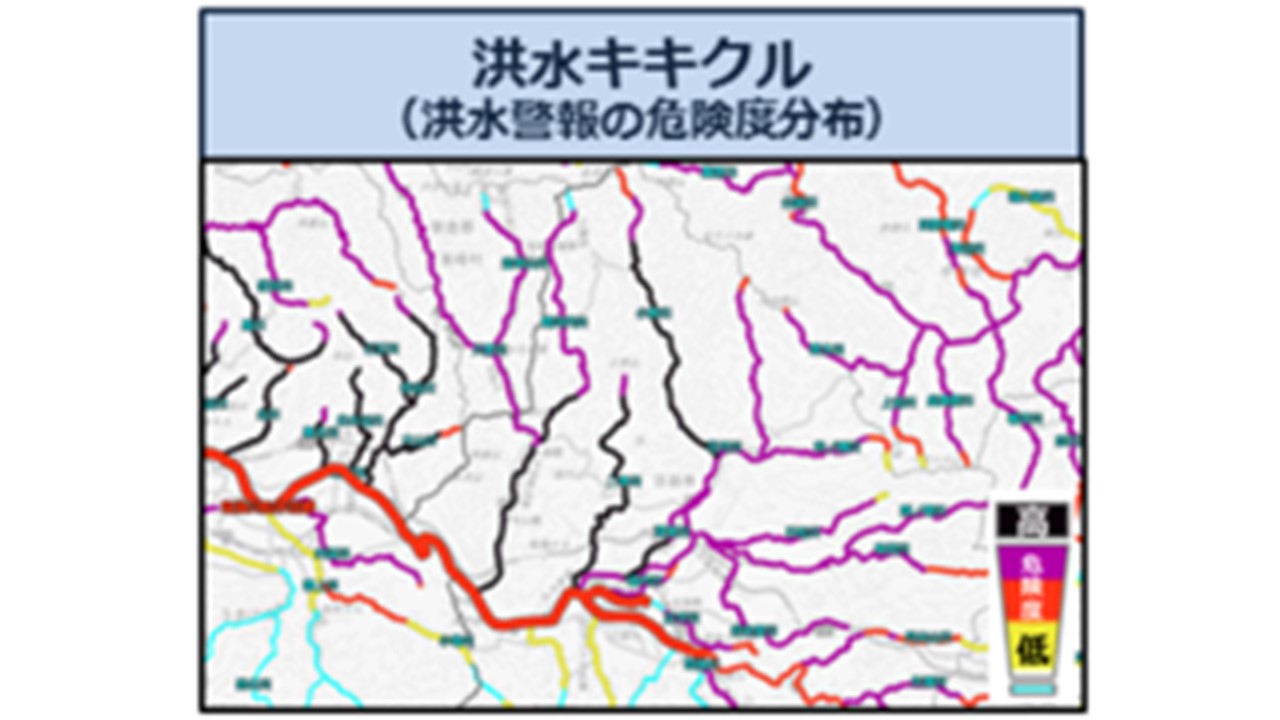

夏から秋にかけては、大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しやすく、人々の生命が脅かされるような自然災害が度々発生します。気象庁では、土砂災害、浸水害、洪水災害発生の危険度の高まりの予測を地図上で示す「キキクル(危険度分布)」(図)を常時10分毎に更新しています。

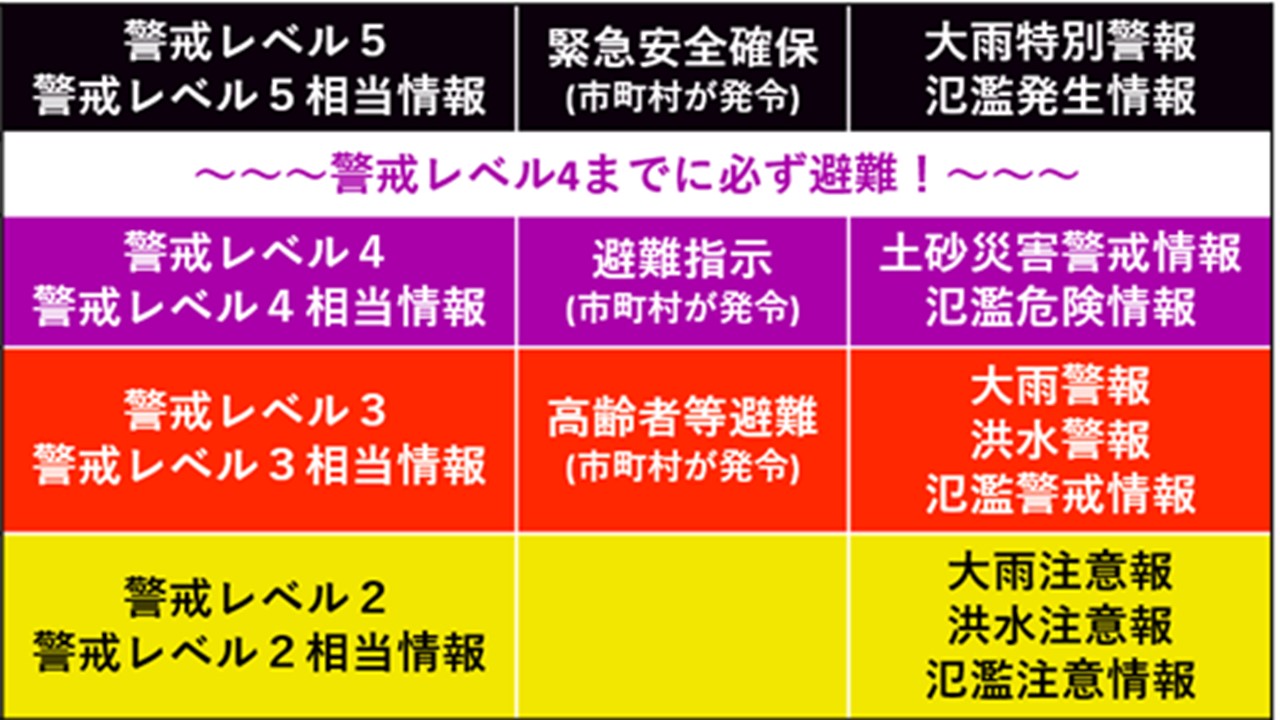

「キキクル(危険度分布)」は、とるべき避難行動が直感的にわかるように、警戒レベル1から5に合わせて5段階に色分けして表示しています。雨が強まったときや大雨・洪水警報が発表されているときは、どこでどのような災害の危険度が高まっているのか、気象庁ホームページやスマートフォンでリアルタイムに確認できますので、いざというときの避難や防災行動の判断に是非ご活用ください。

普段の備えと警報・注意報や「キキクル」などの気象情報を上手に使うことで、気象災害から身を守りましょう。

大雨に備えて~「早期注意情報(警報級の可能性)」の活用~

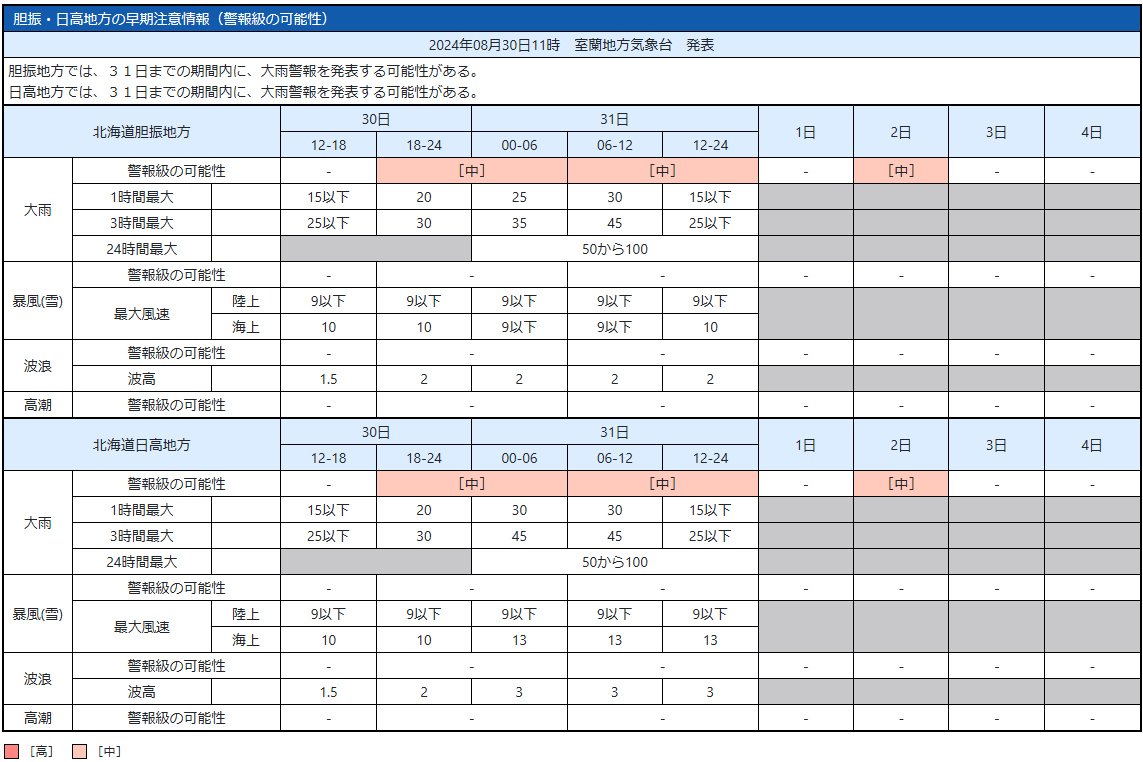

気象台が発表している防災気象情報の一つに「早期注意情報(警報級の可能性)」があります。これは、発表当日から最大5日先までの期間に胆振・日高地方で警報級の気象現象が予想される場合に、その可能性を[高]、[中]の2段階で1日ごとにお知らせするもので、「警戒レベル1」の情報です。

この情報は室蘭地方気象台のホームページから見ることができます。トップページから「天気予報」を選択し、一覧表下の「早期注意情報へ」を選択すると見ることができます。

早期注意報[高]は、警報を発表中、又は警報を発表するような現象発生の可能性が高い状況です。明日までに[高]の予想があるときは、危険度が高まる時間帯を上の表で確認してください。

また[中]は、[高]ほど可能性は高くありませんが、命に危険を及ぼすような警戒級の減少となりうることを発表しています。明日までに[中]の予想があるときは、深夜などの警報発表も想定して心構えを高めてください。

なだれや融雪害に注意

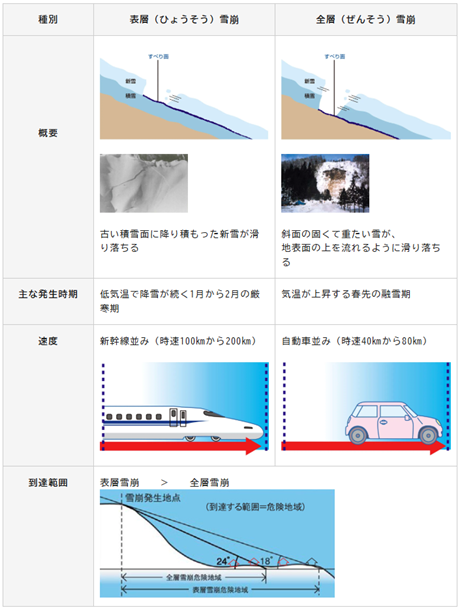

春の訪れを感じる季節の防災事項として「なだれ」と「融雪害」について紹介します。「なだれ」とは、斜面に積もった雪が重力の作用により下方に滑り落ちる現象で、春先にかけては、固くて重たい雪が地表面を滑り落ちる「全層なだれ」が発生しやすくなります。「クラック」や「雪しわ」といった雪面に出来る前兆現象を発見した場合は、決して近づかずに斜面から離れることが重要です。

まだ積雪が残る中、気温が上昇すると、雪解けや降雨により発生する低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害など「融雪害」のおそれが高まります。

2018年3月9日には、5月並みの暖気が流入して大雨となり、各地で道路の冠水、住家の床下浸水、河川の増水などの被害が発生しました。

気象台では、なだれや融雪による災害が予想される場合は、注意報のほか府県気象情報や「気象台からのコメント」で注意喚起を行います。お住いの自治体からの情報と併せて防災行動にご活用ください。

なだれの種別と特徴

出典:政府広報オンライン

(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201311/4.html)

「火山防災について」

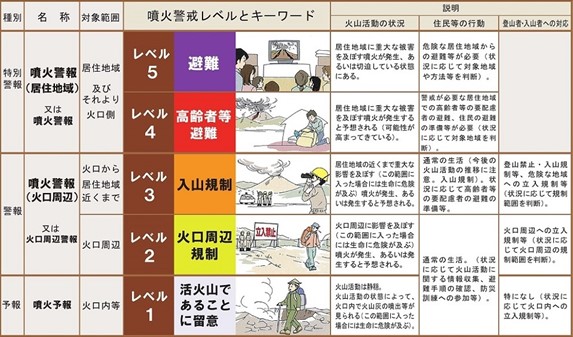

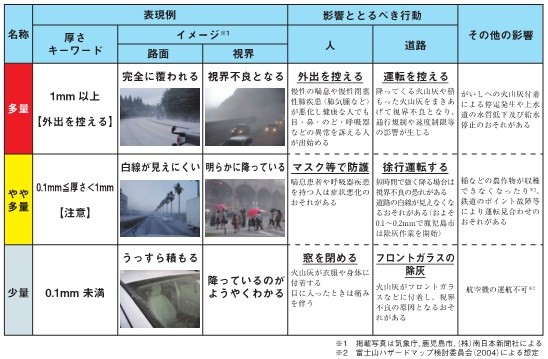

日本に多くある火山は、きれいな景色や温泉、農作物を作るのに欠かせない良質な土壌をもたらす一方で、噴火活動によって火山災害を引き起こし私たちに被害をもたらすことがあります。火山災害を引き起こす主な火山現象には「大きな噴石」、「火砕流」や「融雪型火山泥流」などのほかに「火山灰」があります。火山灰は比較的細かな固形物(直径2mm未満)で、火口周辺に限らず上空の風に運ばれて遠方の広い範囲まで拡散し、その量によって農作物、交通機関、建造物などに被害をもたらすことがあります。樽前山の江戸時代(1669年)の大規模噴火では、火山灰が苫小牧北方で約2m堆積し、十勝平野でも数cmに達したという記録が残っています。気象庁では、火山災害軽減のため、「火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」として選定された50火山について、噴火の前兆を捉えて噴火警報等を的確に発表するために、火山観測施設を整備し火山活動を24時間体制で常時監視しています。更に、全国111の活火山を対象として、観測・監視・評価の結果により噴火警報を発表しています。

噴火警報は、噴火に伴って生命に危険を及ぼす火山現象(大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等)の発生が予想される場合やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」を明示して発表しています。

また、噴火後にどこにどれだけの量の火山灰が降るかをお伝えする降灰予報を発表しています。これらの火山に関する情報や活動状況の資料は、気象庁ホームページの「火山登山者向けの情報提供ページ」で火山毎にご覧いただけますのでご利用ください。

気象庁HP 火山登山者向けの情報提供ページ(全国)

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/map_0.html

《噴火警戒レベル》

《降灰予報で使用する降灰量階級表》

暴風雪や大雪が予想された場合には、外出は控えましょう

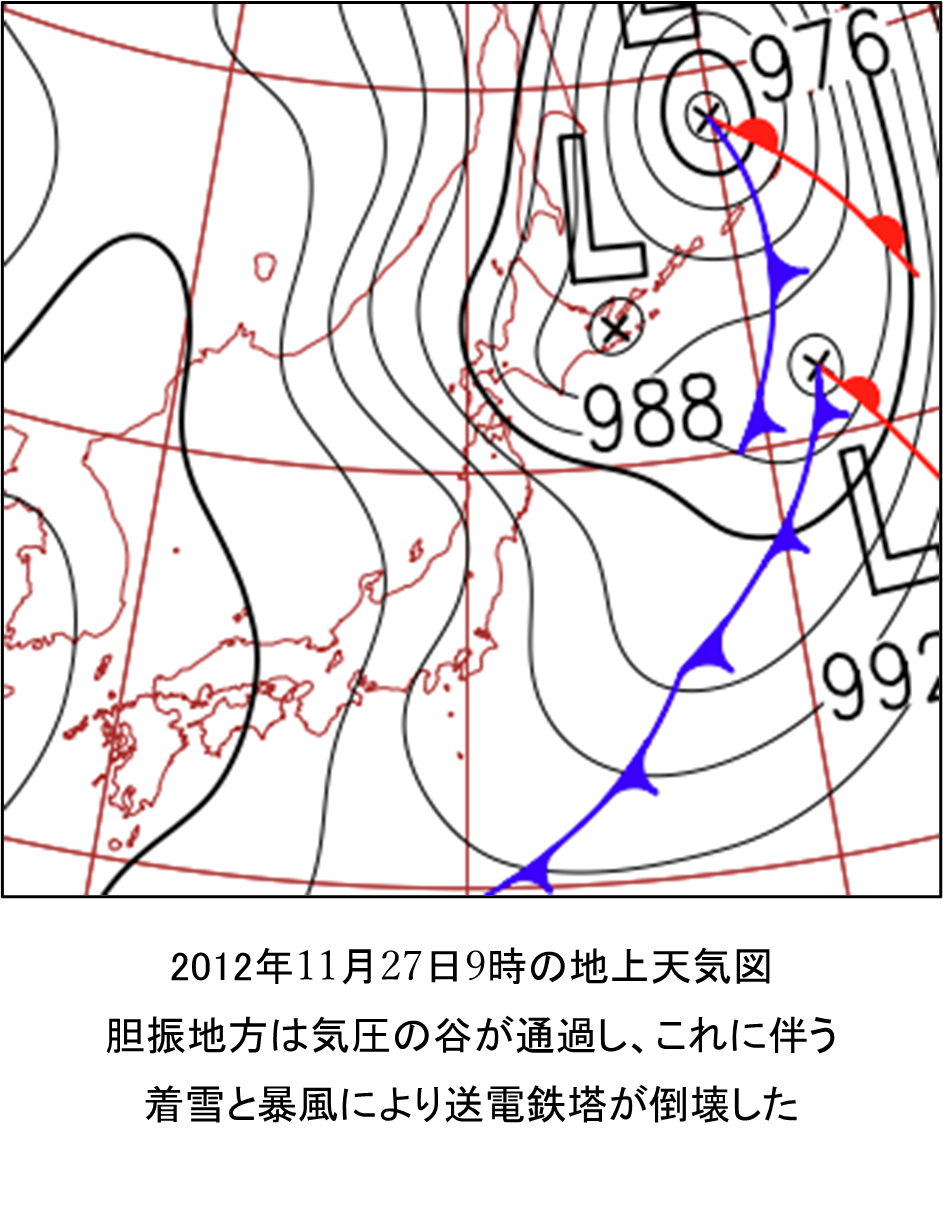

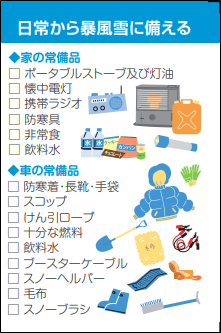

降雪シーズンを迎えるにあたり、雪が少ないと言われる胆振地方でも暴風雪や大雪への備えが必要となります。関係する気象災害を振り返ると、今年1月、気圧の谷の影響により胆振西部で記録的な大雪となり、豊浦町の国道37号線ではおよそ15キロもの車の立ち往生が発生しました。また、2012年11月には着雪と暴風で送電鉄塔が倒壊し、室蘭市や登別市の広い範囲で停電になった事例もあります。2013年3月には道東中心に猛ふぶきにより9名の方が亡くなるという災害が発生しました。札幌管区気象台では、記録的な大雪や猛ふぶきが予想される場合に「見通しがまったくきかない猛ふぶき」、「車の運転が困難になる」など想定される状況を伝えています。命に関わる危険な状況が迫るときには、北海道開発局と共同で警戒を呼びかけ「数年に一度の猛ふぶき」、「外出は控えてください」というキーワードを使用した気象情報を発表します。

天気予報で「外出は控えてください」等のキーワードを見聞きした場合は、不要不急の外出は控えてください。

大雨に備えて~「キキクル」の活用~

大雨が降りやすくなる時期を前に、皆さんご自身で大雨に伴う危険度を確認することができるツール「キキクル」について紹介します。気象庁ホームページでは、実際にどこで災害発生の危険度が高まっているかを確認できるキキクル(危険度分布)をご覧いただけます。キキクルは、大雨に伴う浸水、土砂災害、洪水といった災害ごとの危険度が、地図上で5段階に色分けされるため、ご自身の住んでいる地域や旅先でどのような危険が迫っているのかが一目で分かります。

ご自身の住んでいる所では大雨によってどのような災害が発生しやすいのかを事前に市や町が配布しているハザードマップ等を用いて把握しつつ、大雨となった際にはキキクルで危険度を確認し、ご自身やご家族を守るための避難行動の参考として役立てていただきたいと思います。

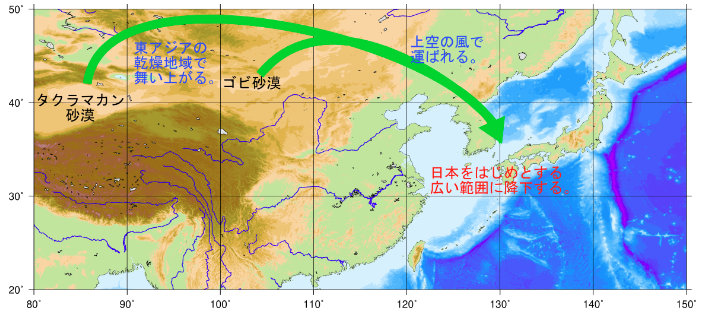

黄砂に注意

3月から5月にかけて黄砂がもっとも飛来する時期になります。黄砂とは、東アジアの砂漠域(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など)や黄土地帯から強風により、吹き上げられた多量の砂じん(砂やちり)が、上空の風によって運ばれ、浮遊しつつ降下する現象です。濃密な黄砂が飛来したときは、空が黄褐色に霞んで見えることもあります。

黄砂は、自動車や洗濯物等を汚し、視界が悪くなることで、航空機の欠航や交通障害など社会生活に大きな影響を与えます。人体への影響としては、アレルギーや呼吸器疾患をお持ちの方は症状が悪化し、大きな健康被害を及ぼすこともあります。

気象庁では、黄砂の観測や数値モデルによる黄砂の予測を行っています。胆振・日高地方で黄砂の影響がある場合、「黄砂に関する胆振・日高地方気象情報」を発表し、注意を呼びかけます。また気象庁ホームページでは、ひまわり黄砂監視画像から、黄砂の動きを確認することができます。黄砂に関する気象情報が発表された時は、洗濯物を部屋干しにし、外出の際にはマスクを着用するなど行い、黄砂による健康被害を防ぎましょう。

ご存じですか?8月26日は「火山防災の日」

防災にまつわる記念日として、9月1日の「防災の日」や11月5日の「津波防災の日」がありますが、今年から8月26日が「火山防災の日」になりました。「火山防災の日」が制定された経緯は、近年、富士山の市街地近くで新たな火口が発見されたこと等により、想定される火口の範囲の拡大や桜島での大規模噴火の可能性が指摘されるなど、火山活動が活発化した際の備えが急務となっており、国民の間に広く火山への関心と理解を深めていただくために制定されたものです。「火山防災の日」は、1911年(明治44年)に浅間山(長野県と群馬県の県境)に日本で最初の火山観測所が設置され、観測が始まった日にちなんでいます。日本は世界でも有数の火山国であり、その美しい景色を楽しむ登山や温泉などの生活を豊かにする恩恵を受ける一方で、過去に数多くの火山災害に見舞われてきました。2014年(平成26年)9月27日に発生した長野県と岐阜県の県境に位置する御獄山の噴火は、火口付近に居合わせた登山者ら58名が死亡、行方不明者5名、日本における戦後最悪の火山災害となりました。

今後、「火山防災の日」には、国や自治体による講演会、イベントの開催や防災訓練などの行事が実施されますので、火山を身近に知っていただき、火山防災に役立っていただきたいと思います。

気象庁では、最新の火山情報を登山者などにも迅速かつ的確に提供するため、気象庁ホームページに「火山登山者向けの情報提供ページ」を開設していますので、登山や観光などで火山周辺に出向く際にはご活用ください。

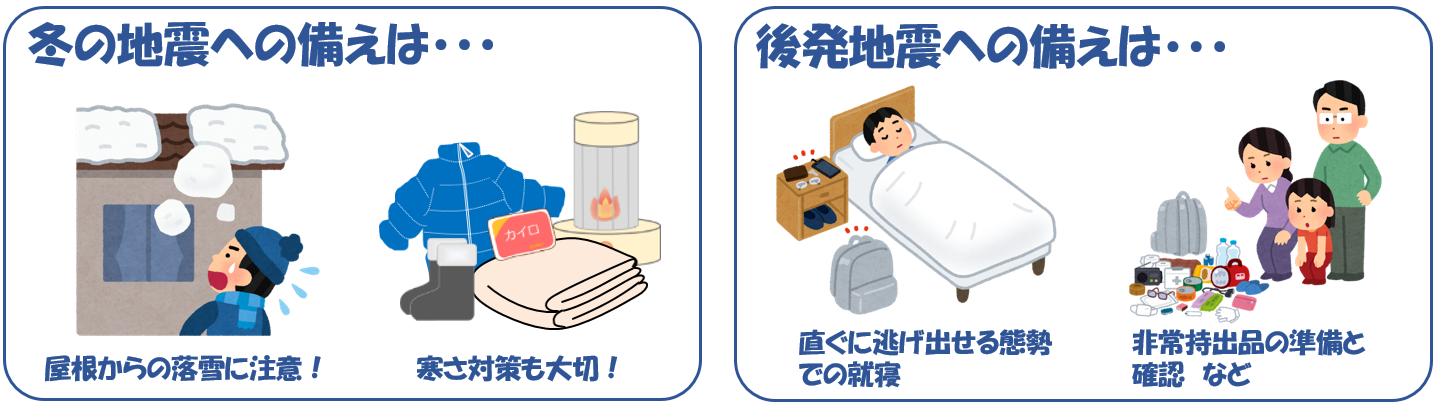

大地震、冬季の備えを!~日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震~

冬季に巨大地震・大津波が発生すると、吹雪や積雪により避難に時間を要することや、屋外や寒い屋内での避難は低体温症のリスクが生じるなど、積雪寒冷地特有の課題もあり、広範囲で甚大な被害が発生するおそれがあります。また、屋根に雪が多く積もっていると、地震の揺れによる家屋の倒壊や、屋根からの落雪の可能性がより大きくなります。屋根からの落雪は人を巻き込む危険性があるほか、避難路をふさぐ原因にもなりますので、十分に注意しましょう。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」知っていますか?12月16日で運用開始から1年が経ちます。

日本海溝及び千島海溝沿いの領域では、過去にマグニチュード6~7クラスの規模の大きな地震が繰り返し発生しており、地震の揺れや津波による被害が発生しています。

この領域で、規模の大きい地震が発生した場合、さらに続いて規模の大きな地震が発生する事例(以下、「後発地震」)が知られています。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、この領域とその周辺でマグニチュード7クラスの地震が発生した場合に、大規模な後発地震の発生する可能性が平時よりも高まっていることを伝える情報です。この情報は、必ず大きな地震が起こるというものではなく、これまで以上に発生する可能性が高まっているという情報です。もしもこの情報が発表された場合は、1週間程度は後発地震に向けた備えを再確認しましょう。

いつ起こるか分からない災害に備えて、寒さ対策もお忘れなく

今年は、北海道胆振東部地震から5年、北海道南西沖地震から30年、関東大震災から100年となるなど、過去の自然災害を振り返るとともに、今後に備える取組みが行われています。北海道胆振東部地震では、道内全域で大規模停電が発生し、断水が起こって飲食が困難になり、携帯電話がつながりにくく、連絡や情報入手が困難になったほか、交通機関が運休するなど、私たちの日常生活に大きな影響が出ました。また、厚真町を中心に大規模な斜面崩壊が起こり、多くの死傷者が出たほか、厚真町の火力発電所、室蘭市の石油コンビナート施設の火災、登別市、安平町、むかわ町などで多数の住宅被害が発生しました。

いつ起こるか分からない地震に対して、みなさんは日頃からどういう備えをしていますか。水や食料の備蓄、非常時の持ち出し品の準備、家の中や職場で家具などが倒れてこないように、耐震固定をしておきましょう。地震が発生した時の連絡手段や集合場所について、あらかじめ家族で話し合っておくことも大切です。

また、冬季に地震が発生した場合に備え、防寒具や手袋などの防寒グッズをまとめておき、いつでも持ち出せるようにしておきましょう。ポータブルストーブや使い捨てカイロなど、電気がなくても使える暖房器具も準備しておくと安心です。

大雨や台風から身を守るために~早め早めの防災行動~

大陸と大洋にはさまれた日本には、季節の変わり目に梅雨前線や秋雨前線が停滞し、しばしば大雨を降らせます。また、これから10月にかけて日本に接近・上陸する台風が多くなり、大雨、洪水、暴風、高潮などをもたらします。毎年のように、台風や前線による大雨によって、崖崩れや土石流、川の氾濫などが発生し、人々の生命が脅かされるような自然災害が、日本各地で発生しています。気象台では、このような気象災害を防止・軽減するために警報・注意報や気象情報などを発表し、警戒や注意を呼びかけています(表参照)。また、警報や注意報に先立ち、「早期注意情報」や台風に関する情報を発表しています。テレビやラジオ、気象庁ウェブサイトの「防災情報」ページ(二次元バーコード)、市町ホームページなどで、最新の情報を入手するよう心掛けましょう。

また、気象台では地図上のどこで危険度が高まっているかがリアルタイムで色分けされる「キキクル(大雨・洪水警報の危険度分布)」を提供しています。警報や注意報が発表された場合には、これらの情報を有効に活用して「自らの命は自らが守る」との意識を持ち、早め早めの防災行動をとることも重要です。

大雨の危機(キキ)が来る(クル)のを一目で確認~「キキクル」の活用~

盛夏から秋にかけては、大雨が降りやすくなります。大雨は低気圧や台風により広い範囲に降る大雨や、積乱雲(入道雲)による狭い範囲に降る局地的な大雨に分けられます。大雨による災害は・地盤が緩んで発生する土石流やがけ崩れなどの「土砂災害」

・短い時間に局地的な雨による低い土地での「浸水害」

・河川の増水や氾濫といった「洪水害」

があります。

気象台では、大雨による「土砂災害」や「浸水害」のおそれがある場合に「大雨警報・注意報」を、洪水による災害のおそれがある場合に「洪水警報・注意報」を発表します。また、気象庁のホームページやスマートフォンなどでは、土砂災害、浸水害、洪水害発生の危険度の高まりを地図上で5段階に色分けして示す「キキクル(危険度分布)を常時10分ごとに更新しています。雨が強まってきたとき、大雨・洪水警報が発表されているときなど、どこでどのような災害の危険度が高まっているのか「キキクル(危険度分布)」で把握することができます。是非ご活用ください。

大雨や洪水の警報・注意報は、これまでに降った雨の量や今後の予測だけではなく、どのような雨の降り方をしたか、また、傾斜地や平坦なところなど地域の特徴や川の上流部の離れた場所での雨量も考慮した指数を用いて発表しています。このため、周囲が大雨でなく、降り方が弱くても、警報や注意報が解除されるまでは警戒や注意を怠らないで下さい。

市や町が配布しているハザードマップや手引きなどに日頃から目を通し、自宅の近くに川や傾斜地があるかなどを確認して、住まいの周辺に潜む危険を十分に理解しておいてください。

普段の備えと、警報・注意報などの気象情報を上手に使うことで、気象災害から身を守りましょう。

「台風」について

北西太平洋に存在する熱帯低気圧で、なおかつ中心付近の最大風速が約17m/s以上のものを『台風』と呼んでいます。台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動、太平洋高気圧の縁をまわり北上し、上空の強い西風(偏西風)により速度を上げて北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動きます。特に夏から秋にかけては、日本に接近または上陸する台風が多くなります。30年間(1991~2020年)の平均では、年間で約25個の台風が発生し、約12個の台風が日本から300 km以内に接近し、約3個が日本に上陸しています。 台風が発生した時、気象庁では台風の位置や大きさ、強さ、今後の進路などを3時間ごとに発表しています。また、台風が日本に接近し、災害が発生するおそれが出てきた場合には、台風の位置や強さなどの実況と1時間後の推定値を1時間毎に発表しています。

8月から9月が一番台風の発生や接近、上陸の可能性の多くなる時期ですが、北海道でも過去には10月に苫小牧市付近に上陸した記録があります。

接近や上陸した場合は、大雨や強風、高波などの激しい現象が発生するおそれがあります。どこで土砂災害や浸水害、洪水災害の危険度が高まっているかを知ることができる「キキクル」や気象台の発表する最新の警報や注意報、防災気象情報等に留意し、自治体から避難指示が発令されたら、対象地区の住民の方々は速やかに危険な場所から避難してください。

※もっと詳しく知りたい方は「気象庁ホームページ」をご覧ください。

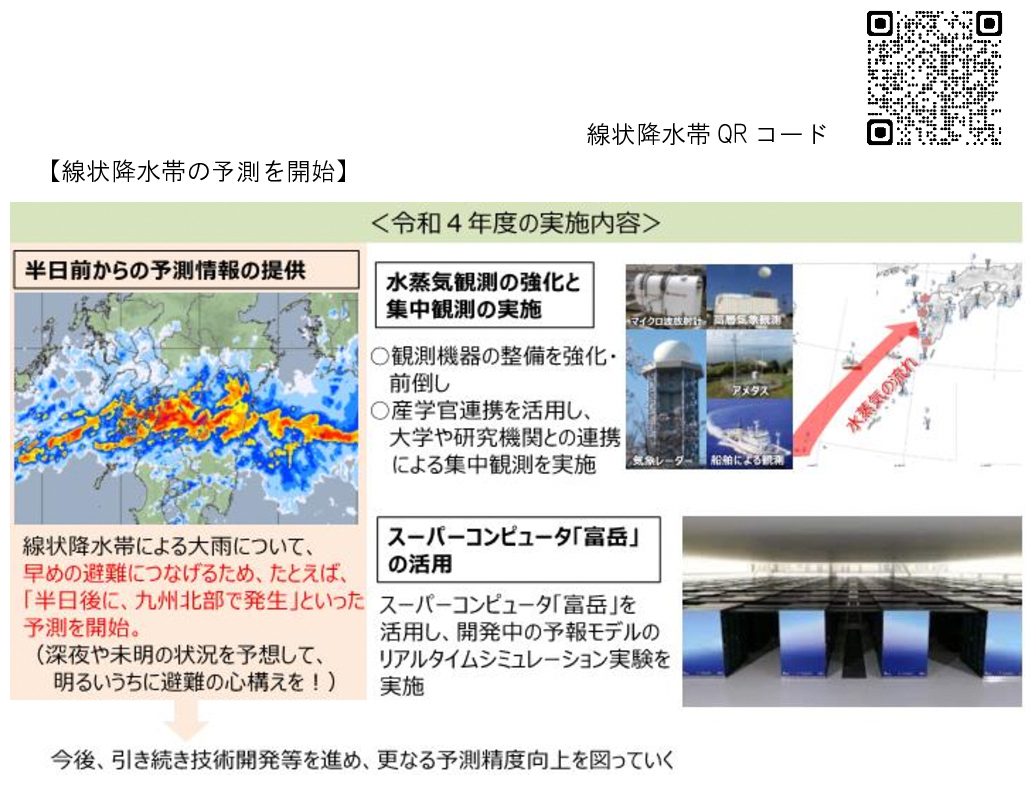

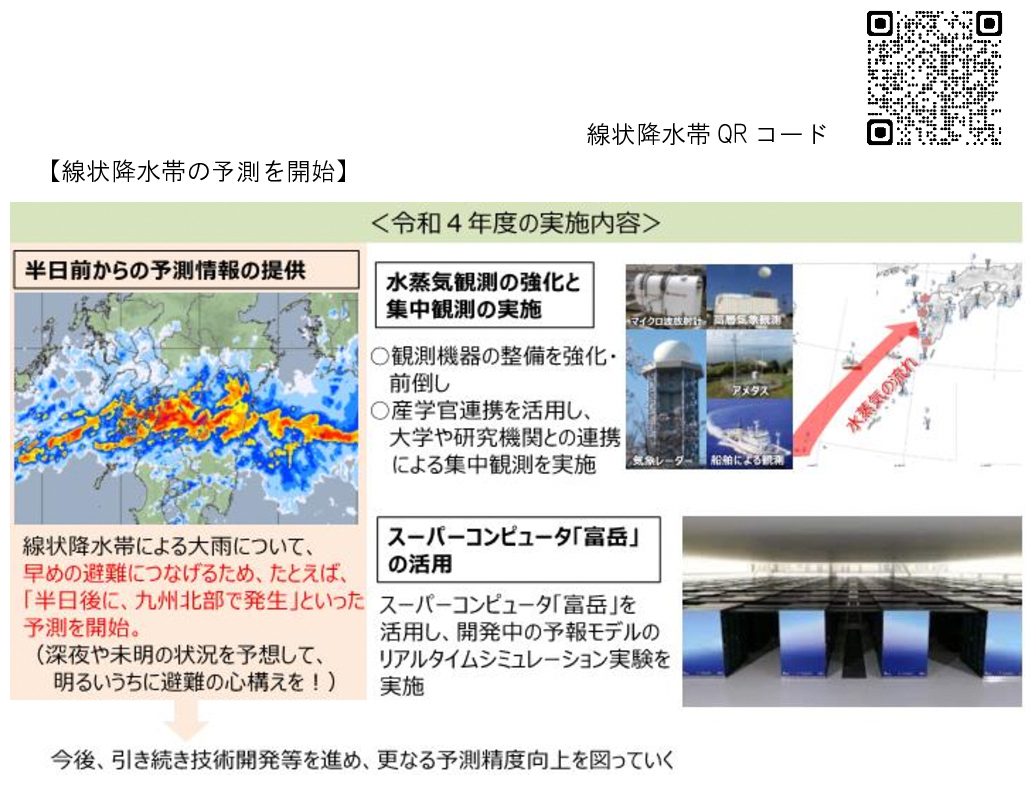

線状降水帯は大気の状態が非常に不安定な時に発生し、発生した積乱雲により、線状の降水域が数時間にわたってほぼ同じ場所に停滞することで、大雨をもたらすものです。

気象庁では、令和3年6月から線状降水帯が発生したことをお知らせする「顕著な大雨に関する気象情報」を発表し、今年6月1日から線状降水帯の予測に基づいて「大雨の半日程度前から注意を促す運用」を開始しました。今の予測技術では、4回に1回当たるものを半日前に発表するのが限界ですが、大雨による甚大な災害が発生する可能性が高い情報であり、早めの避難の検討などに活用してください。

さらに、予測精度を高めるため、今後も大学等の複数の研究機関と連携して線状降水帯のメカニズム解明に向けた高密度な集中観測を実施します。また、文部科学省・理化学研究所の全面的な協力を得て、スーパーコンピュータ「富岳」を活用して、開発中の予報モデルのリアルタイムシミュレーション実験を実施します。

熱中症には次の3つの要因があると言われています。

①気温が高い、湿度が高い、風が弱いなど、「環境」が要因とされるもの。

②脱水状態、低栄養状態、体調不良など、「からだ」が要因とされるもの。

③激しい労働や運動、長時間の屋外作業など、「からだ」が要因とされるもの。

気象庁では、令和2年度まで「環境」が要因とされる気温について、北海道では翌日又は当日の最高気温が33度(宗谷地方は31度)以上になることが予想される場合に「高温注意情報」を発表し、熱中症への注意を呼びかけてきました。

令和3年からは、環境省と気象庁によって、人間の熱バランスに影響の大きい①湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、③気温の3つを取り入れた「暑さ指数(WBGT)」が「33以上」になると予測した場合で、前日の17時頃と当日の5時頃に発表します。

発表される期間は毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日となっており、今年は4月27日(水)から、10月26日(水)までとなっています。

以下の気象庁のURLから「熱中症警戒アラート」が確認できますので、こまめな水分補給や体調管理に十分気を付けて夏を乗り越えましょう。

【熱中症警戒アラート】

URL:https://www.jma.go.jp/bosai/information/heat.html

夜間、土・日・祝日(終日)

また、旧苫小牧測候所の転送電話は、令和4年3月31日(木)をもって廃止しました。

問合せ先:室蘭地方気象台 防災管理官(0143-22-4249)

※もっと詳しく知りたい方は「気象庁ホームページ」をご覧ください。

線状降水帯について (令和4年9月号)

夏は行楽のシーズンであると同時に大雨のシーズンでもあります。近年、線状降水帯による大雨によって毎年のように甚大な被害が引き起こされています。他の地方に比べると北海道では線状降水帯の発生は少ないかもしれませんが、北海道でも注意や警戒が必要です。線状降水帯は大気の状態が非常に不安定な時に発生し、発生した積乱雲により、線状の降水域が数時間にわたってほぼ同じ場所に停滞することで、大雨をもたらすものです。

気象庁では、令和3年6月から線状降水帯が発生したことをお知らせする「顕著な大雨に関する気象情報」を発表し、今年6月1日から線状降水帯の予測に基づいて「大雨の半日程度前から注意を促す運用」を開始しました。今の予測技術では、4回に1回当たるものを半日前に発表するのが限界ですが、大雨による甚大な災害が発生する可能性が高い情報であり、早めの避難の検討などに活用してください。

さらに、予測精度を高めるため、今後も大学等の複数の研究機関と連携して線状降水帯のメカニズム解明に向けた高密度な集中観測を実施します。また、文部科学省・理化学研究所の全面的な協力を得て、スーパーコンピュータ「富岳」を活用して、開発中の予報モデルのリアルタイムシミュレーション実験を実施します。

熱中症にご用心!!(令和4年7月号)

日増しに暖かい季節となりました。気温が高くなることによって気を付けたいのが熱中症です。熱中症には次の3つの要因があると言われています。

①気温が高い、湿度が高い、風が弱いなど、「環境」が要因とされるもの。

②脱水状態、低栄養状態、体調不良など、「からだ」が要因とされるもの。

③激しい労働や運動、長時間の屋外作業など、「からだ」が要因とされるもの。

気象庁では、令和2年度まで「環境」が要因とされる気温について、北海道では翌日又は当日の最高気温が33度(宗谷地方は31度)以上になることが予想される場合に「高温注意情報」を発表し、熱中症への注意を呼びかけてきました。

令和3年からは、環境省と気象庁によって、人間の熱バランスに影響の大きい①湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、③気温の3つを取り入れた「暑さ指数(WBGT)」が「33以上」になると予測した場合で、前日の17時頃と当日の5時頃に発表します。

発表される期間は毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日となっており、今年は4月27日(水)から、10月26日(水)までとなっています。

以下の気象庁のURLから「熱中症警戒アラート」が確認できますので、こまめな水分補給や体調管理に十分気を付けて夏を乗り越えましょう。

【熱中症警戒アラート】

URL:https://www.jma.go.jp/bosai/information/heat.html

令和4年4月1日から電話対応が変わりました

平日(日中) 08時30分~17時15分| 胆振・日高地方の天気予報や気温などに関すること | 0143-22-3227 |

| 見学や講演依頼、気象資料の閲覧、気象証明・鑑定に関すること | 0143-22-4249 |

| 上記以外に関すること | 0143-22-2598 |

夜間、土・日・祝日(終日)

| 自動音声による天気予報など(※音声ガイダンスに従って下さい) | 0143-22-0109 |

また、旧苫小牧測候所の転送電話は、令和4年3月31日(木)をもって廃止しました。

問合せ先:室蘭地方気象台 防災管理官(0143-22-4249)