40歳から64歳の方と65歳以上の方とでは保険料の決め方と納め方は異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料(令和6年度~令和8年度)

保険料基準額の決定

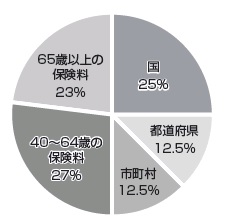

苫小牧市の65歳以上の方の保険料基準額は、月額5,784円です。| 必要とする 介護サービス等の費用 |

× | 65歳以上の方の 保険料負担分 23% |

÷ | 65歳以上の方の人数 | = | 65歳以上の方の 保険料基準額 |

65歳以上の方の保険料

個人の保険料は、前年の1月1日から12月31日の収入に基づいた市町村民税の課税内容と、賦課年月日現在の世帯の状況によって決定し、下記の表の段階設定となっております。ただし、年度途中で転入や65歳になったことにより資格を取得した場合は金額は異なります。

基準額 月額 5,784円 年額 69,406円(年額)

| 段階 | 対象者 | 算定式 | 保険料年額 | ||

| 令和6年度~令和8年度 | |||||

| 第1段階 | 生活保護・中国残留邦人等支援給付の受給者または、 世帯全員が市町村民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者 |

基準額 ×0.285 (基準額 ×0.455) |

19,700円 (31,500円) |

||

| 本人市町村民税非課税 | 同じ世帯 にいる方 全員が 市町村民 税非課税 |

本人の課税年金収入額と合計所得金額 (※2)の合計が80万円以下の方 |

|||

| 第2段階 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額(※2) の合計が80万円を超えて120万円以下の方 |

基準額 ×0.485 (基準額 ×0.685) |

33,600円 (47,500円) |

||

| 第3段階 | 第1段階、第2段階に該当しない方 | 基準額 ×0.685 (基準額 ×0.690) |

47,500円 (47,800円) |

||

| 第4段階 | 同じ世帯 に市町村 民税課税 者がいる |

本人の課税年金収入額と合計所得金額(※2) の合計が80万円以下の方 |

基準額 ×0.900 |

62,400円 | |

| 第5段階 | 第4段階に該当しない方 | 基準額 ×1.000 |

69,400円 | ||

| 第6段階 | 本人市町村民税課税 | 本人の合計所得金額(※1)が120万円未満の方 | 基準額 ×1.200 |

83,200円 | |

| 第7段階 | 本人の合計所得金額(※1)が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.300 |

90,200円 | ||

| 第8段階 | 本人の合計所得金額(※1)が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.500 |

104,100円 | ||

| 第9段階 | 本人の合計所得金額(※1)が320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.700 |

117,900円 | ||

| 第10段階 | 本人の合計所得金額(※1)が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.900 |

131,800円 | ||

| 第11段階 | 本人の合計所得金額(※1)が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×2.100 |

145,700円 | ||

| 第12段階 | 本人の合計所得金額(※1)が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.300 |

159,600円 | ||

| 第13段階 | 本人の合計所得金額(※1)が720万円以上の方 | 基準額 ×2.400 |

166,500円 | ||

( )内は公費負担による軽減前の金額

※1土地売却等により譲渡所得の特別控除がある場合は、合計所得金額からその控除額を除いた額となります。※2 ※1の合計所得金額から年金所得額を除いた額となります。

- 各段階ごとの保険料は、算定式によって算出された金額の100円未満を切り捨てした金額となります。

- 年度途中で転入や65歳になったことにより資格を取得した場合や転出や死亡により資格を喪失された場合月割りとなります。

老齢福祉年金

国民年金制度ができた当時すでに高年齢に達しており、拠出年金を受給するための資格期間を満たせない大正5年4月1日以前に生まれた方が対象となり、一定の条件を満たした場合に支給される年金合計所得金額

実際の収入ではなく、収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、医療費控除や扶養控除などの所得控除を控除する前の金額 (地方税法292条)保険料の納め方

特別徴収(年金からの天引き)

- 年額18万円(月額15,000円)以上の老齢(退職)・遺族・障害年金を受給している方は、年金支給時(年6回)ごとに保険料が天引きされます。

- 1回あたりの徴収額は、前半3回(仮徴収)と後半3回(本徴収)の額で大きく変わる場合があります。 4月・6月は前年度2月分と同じ保険料額が徴収されますが、8月の保険料額は変更になる場合があります。

- 特別徴収の開始時期は、65歳になられた日、他市町村から転入された日により異なります。

- ※特別徴収対象となられた方は、特別な事情がある場合を除き、普通徴収を選択することはできません。

普通徴収(納付書、口座振替による納付)

- 特別徴収の該当にならない方は、市が発行する納付書や口座振替により個別に納めていただきます。(年10回)

- 前年度に65歳に到達した方

- 所得段階が、前年度と比べて上がっている方

- 年度途中で市町村民税の課税内容に変更があった方

- その他の特殊な事情がある方

※令和3年4月1日より、クレジットカード納付が利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

保険料を滞納した場合

災害など特別な事情があった場合を除き、保険料を滞納すると制度上の制限措置を受けることになります。※詳細は介護保険料の滞納措置制度についてのページをご覧ください。

保険料の減額について

第1号被保険者の方で災害など特別な事情があった場合は、保険料が減額される場合がありますので、市役所保険年金課までご相談ください。- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、災害等により住宅、家財等に著しい損害を受けたとき

- 第1号被保険者の世帯の生計を主として維持する方が、事業または業務の休廃止・失業等により収入が著しく減少した場合や死亡または心身の重大な障害等により収入が著しく減少したとき

- 老齢福祉年金受給者で、世帯全員市町村民税非課税の方

- 第1所得段階以外の方で、世帯の年間収入額が保険料減額基準額以下の方

第2号被保険者(40歳から65歳の方)の保険料

保険料の決定

国民健康保険に加入している場合

- 世帯主が、世帯員の分も負担し、国民健康保険税と一括して徴収されます。

健康保険組合・全国健康保険協会等に加入している場合

- 保険料は給料に応じて異なります。

- 保険料の半分は、事業主が負担します。

- サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、新たに保険料を納める必要はありません。

保険料の納め方

加入している医療保険の保険料と一括して徴収されます。(65歳になる前月分まで医療保険料に含まれて徴収されます)