とまこまい消防まとい隊にまとい組、きやり組、はしご組を置き、隊員は現在約70名の消防団員により編成されています。

使用している「まとい」や「はしご」は、隊員が手作りで作成したものです。

まとい組

纏(まとい)の由来

町火消しが、組の目印(シンボル)として用いたのが纏です。纏もともと群雄割拠の戦国時代に、敵味方の目印として用いたもので的率(まとい)あるいは馬印と称していました。

江戸時代に入り太平の世が続くと、武家の的率は使われなくなり、これに代わって火消しが火災現場で用いる標具となりました。

町火消が誕生して間もなくの享保5年大岡越前守は、町火消にも纏を持たせ士気の高揚を図りました。

きやり組

木遣(きやり)の由来

木遣歌は、江戸時代の中期頃、とび職の人たちの間で盛んに歌われていました。大阪城築城のとき、大木などを運びだす掛け声や音頭とりの歌が自然に起こりましたが、このときの歌が木遣歌の起源となったともいわれています。

やがて町火消が誕生したとき、その中心となったのがとび職の人たちであったため、木遣歌は町火消に伝承され、それが以後の組織の変遷につれて直接的には消防の手を離れて受け継がれ、現在に至っています。

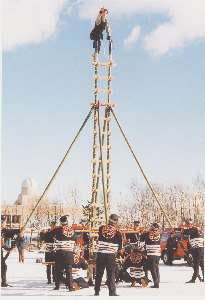

はしご組

はしご乗り

町火消の心意気を伝えるものに、はしご乗りがあります。6.5メートルの青竹にヒバ材を使用した15段の横桟を麻縄で固定したはしご上で、4本の刺叉と呼ばれる支え棒と8本のとび口に支えられ、妙技を披露するものです。

主な演技紹介

枕邯鄲(まくらかんたん)

二本腹亀(にほんはらがめ)

一本八艘(いっぽんはっそう)

肝潰し(きもつぶし)