1 支給額

世帯の人数により、下記金額を上限に、家賃相当額(駐車場料金、管理費、共益費等を除く)又は家賃の一部について支給します。※家賃額は苫小牧市における生活保護の住宅扶助基準額を上限とするため、以下に示す金額は変動する可能性があります。

上限

1 人 世帯: 30,000円

2 人 世帯: 36,000円

3~5人世帯: 39,000円

※6人以上の世帯についてはお問い合わせください

2 支給要件

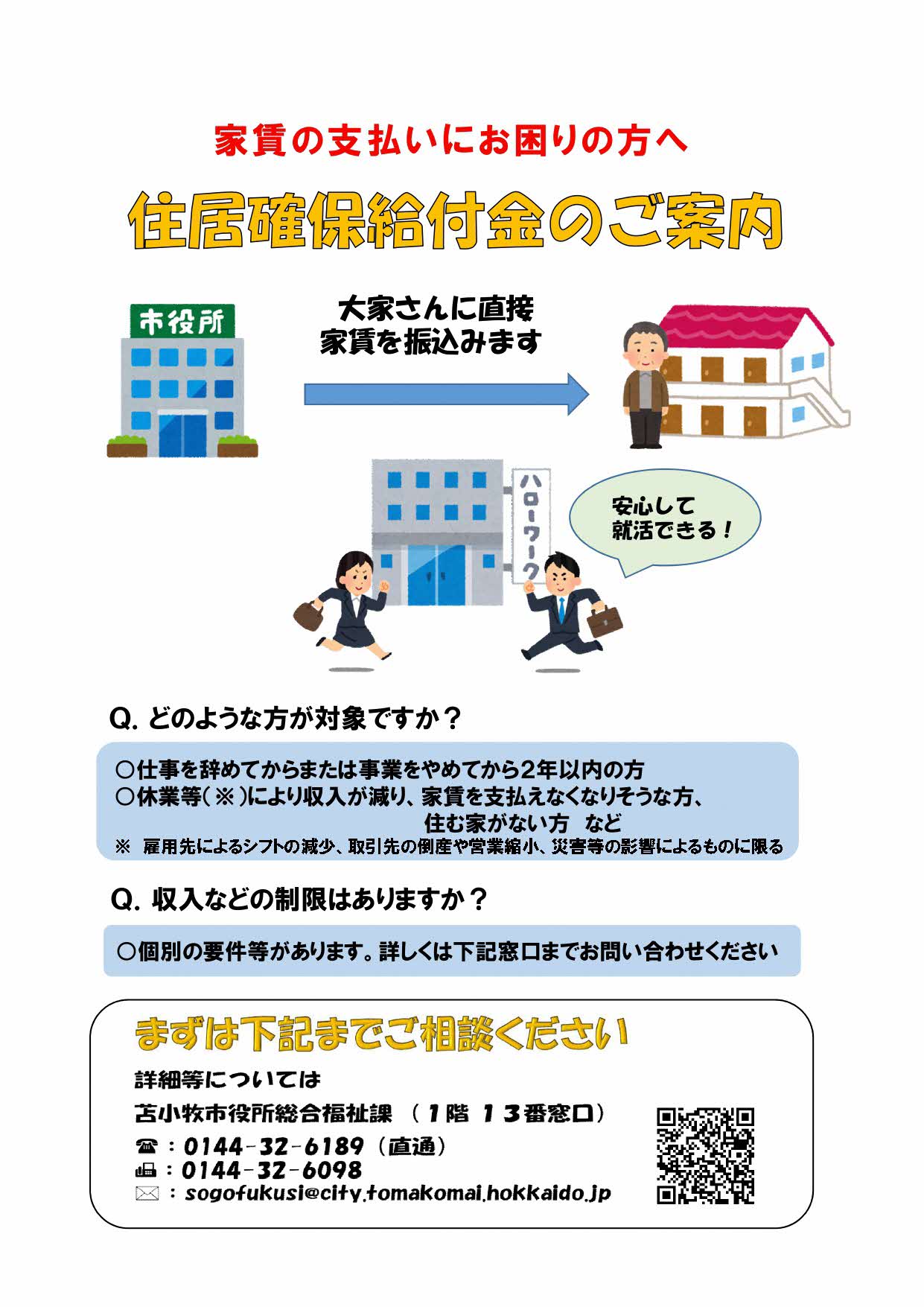

以下の1~8に該当する方1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方

2.ア)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること

ただし、当該期間に疾病、負傷、育児その他苫小牧市がやむを得ないと認められる事情

により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求

職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算さ

れた期間が4年を超えるときは、4年となります

イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が、当該個人の責めに帰す

べき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等

程度の状況にあること

3.離職等の前に、世帯の生計を主として維持していた

4.世帯全員の収入の合計額が、下記の金額以下である

(基準額) + (家賃額/上限)

1人世帯: 81,000円 + 上限30,000円 = 111,000円

2人世帯: 124,000円 + 上限36,000円 = 160,000円

3人世帯: 159,000円 + 上限39,000円 = 198,000円

4人世帯: 197,000円 + 上限39,000円 = 236,000円

5人世帯: 235,000円 + 上限39,000円 = 274,000円

※6人以上の世帯についてはお問い合わせください。

5.世帯全員の預貯金の合計額が、下記の金額以下である

1人世帯:486,000円 2人世帯:744,000円

3人世帯:954,000円 4人以上世帯:1,000,000円

6.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みし、誠実かつ熱心に常用就職を目指し

た求職活動を行うこと。もしくは収入増加に向けた活動を誠実かつ熱心に行うこと

7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に

対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属す

る者が受けていない

8.世帯全員が暴力団員ではない

3 住居確保給付金の支給

1.支給額生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の➀②の場合に応じ、

それぞれ定める額とする(令和2年7月3日改正)

➀申請日の属する月における世帯収入合計額(月額)が基準額以下の場合は、実際の家賃

額を支給する(ただし、上記1の家賃額を上限とする)。

②申請日の属する月における世帯収入合計額(月額)が基準額以上の場合は、以下の式の

とおり支給する(ただし、上記1の家賃額を上限とする)。

支給額=基準額+実際の家賃額-世帯収入額

例)単身世帯の場合(当市の単身世帯の基準額は81,000円)

※基準額については上記2-4基準額参照

ⅰ 世帯収入額70,000円、実際の家賃額28,000円の場合

支給額=28,000円・・・➀に該当

ⅱ 世帯収入額100,000円、実際の家賃額28,000円の場合

81,000円(基準額)+28,000円(実際の家賃額)-100,000円(世帯収入額)

=9,000円(支給額)・・・②に該当

ⅲ 世帯収入額70,000円、実際の家賃額60,000円の場合

支給額=30,000円(家賃上限が30,000円のため)・・・➀に該当

ⅳ 世帯収入100,000円、実際の家賃60,000円の場合

81,000円(基準額)+60,000円(実際の家賃額)-100,000円(世帯収入額)

=(41,000円)⇒家賃上限額30,000円を支給・・・②に該当

2.支給期間

・原則3か月(一定条件の下、3ヶ月間の延長および再延長ができます)

3.支給方法

・住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者等の口座に振り込みます

4 受給中の義務

〈離職・廃業・休業等の状況にあり就労を目指す方〉(1)申請時のハローワークへの求職申込

(2)常用就職を目指す就職活動を行うこと

(3)月に2回以上のハローワークにおける職業相談等

(4)月に4回以上の自立相談支援機関との面談

(5)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施

(6)市が策定した自立相談支援プランに記載された就労支援を受けること

〈休業等の状況により事業再生を目指す方〉

(1)申請時に経営相談先への経営相談の申込

ただしハローワークでの求職活動を行うことが適当と助言された場合は

ハローワークでの求職活動

(2)月に4回以上の自立相談支援機関との面談

(3)月に1回以上の経営相談先への経営相談

(4)自立に向けた活動計画の作成及び計画の実施

(5)市が策定した自立相談支援プランに記載された就労支援を受けること

5 申請方法

申請書に以下の必要書類を添えて、市に提出します。・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

・離職関係書類(離職票の写し又は離職や廃業と同程度の状況であることを確認できる書類など)

・収入関係書類(給与明細書など)

・金融関係書類(金融機関の通帳の写し)

・求職申込関係書類(ハローワークカードの写しなど)

・入居住宅関係書類(賃貸借契約書の写しなど)

詳細はお問い合わせください。

(193.38 KB)

(193.38 KB)