現代社会においてロボットは、日常生活をはじめ、様々な場面において重要な役割を果たしています。今でこそ、当たり前のように使われている「ロボット」という言葉ですが、初めてそれが世の中に登場したのは、チェコの文学者カレル・チャペック(1890〜1938)の戯曲『R.U.R.』(1920)においてでした。その語源は、チェコ語で「賦役(ふえき)/労働」を意味する「robota」であり、人間によく似た「人造人間」を指していました。その後、ロボットは世界的な広がりをみせますが、やがてここ日本にも伝わり、以降、一時的なブームにとどまらず、実社会における科学技術や、想像力に基づいた芸術表現といった境界を超えて、様々なイメージが生み出されていきます。

「ロボット」という言葉の誕生100年を記念して開催する本展では、人間の探究心や夢、そして欲望など、時代の精神が仮託された人型のロボット「ヒューマノイド」に焦点を当てます。ロボットをモチーフとする作品とともに、実機や写真、映像資料など多彩な展示物を紹介することで、人間と機械、そして、それを取り巻く現代社会のあり方や、芸術とテクノロジーの可能性について考えます。

![]()

(3.14 MB)

(3.14 MB)

(画像をクリックすると、チラシのPDFが開きます。)

実施概要

開催期間 2020年7月18日(土)−9月13日(日)

休 館 日 月曜日(8月10日(月・祝)は開館、8月11日(火)は休館)

開館時間 9:30ー17:00 ※入場は閉館の30分前まで

会 場 苫小牧市美術博物館 企画展示室

観 覧 料 一般600(500)円 高大生400(300)円 中学生以下無料

※( )内の料金は10名以上の団体および前売券の料金です。

※観覧料の免除規定についてはお問合せください。

※特別展観覧券で常設展・中庭展示も併せてご覧いただけます。

※年間観覧券を受付でご提示いただいた場合、一般300円、高大生200円でご入場できます。

前売券販売期間:2020年6月23日-7月17日

前売券販売所:

苫小牧市美術博物館(苫小牧市末広町3丁目9-7)

苫小牧市教育委員会 生涯学習課(苫小牧市旭町4丁目4-9 苫小牧市役所第2庁舎内)

苫小牧市勇払出張所(苫小牧市字勇払33番地)

主 催 苫小牧市美術博物館

共 催 公益財団法人北海道文化財団

協 力 北海道大学大学院情報科学研究院ヒューマンコンピュータインタラクション研究室、

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社、株式会社ドリームホビー、

古趣 北乃博物館

後 援 北海道、苫小牧商工会議所、苫小牧信用金庫、北海道新聞苫小牧支社、

株式会社苫小牧民報社、株式会社三星

●相澤次郎「ガイドロボット「一郎」君」1959年 公益財団法人国際医療福祉教育財団蔵

●中村宏《観光独裁》1965年 青森県立美術館蔵

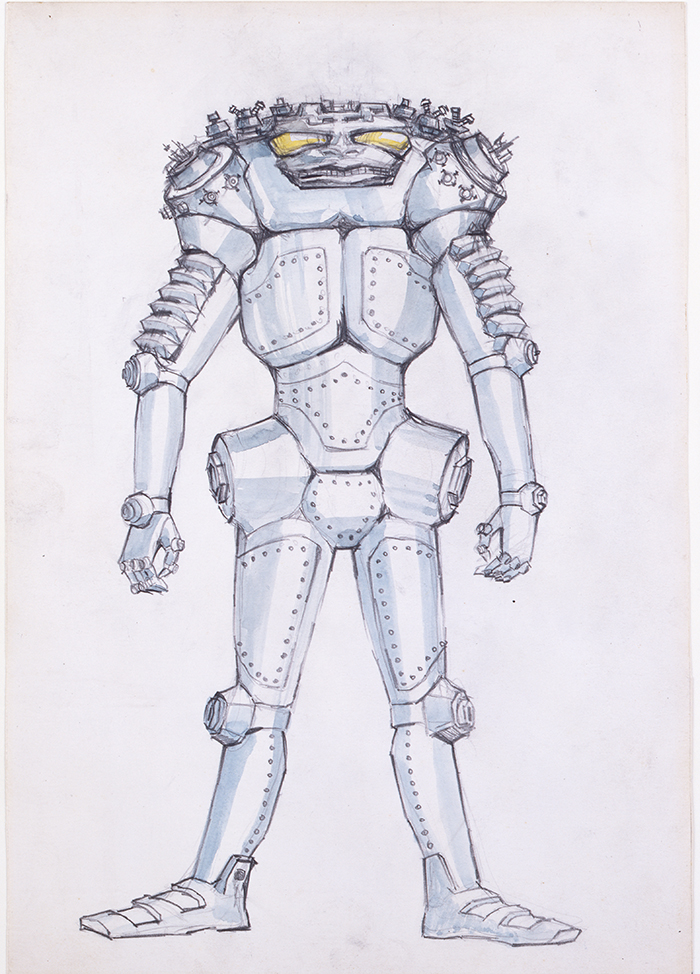

●成田亨《キングジョー初稿》1967年 青森県立美術館蔵

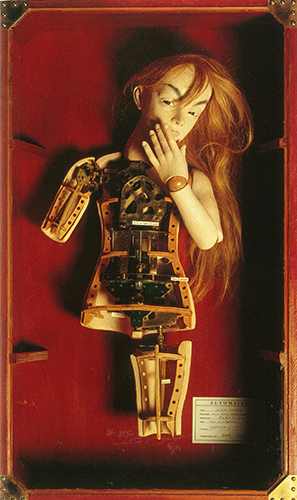

●四谷シモン《機械仕掛けの少女1》1983年 なるせ美術座蔵(撮影=篠山紀信)

●伊藤隆介《Realistic Virtuality(Flying Nobody)》2002年、《Realistic Virtuality(Backdrop)》2012年 作家蔵 (撮影=小牧寿里)

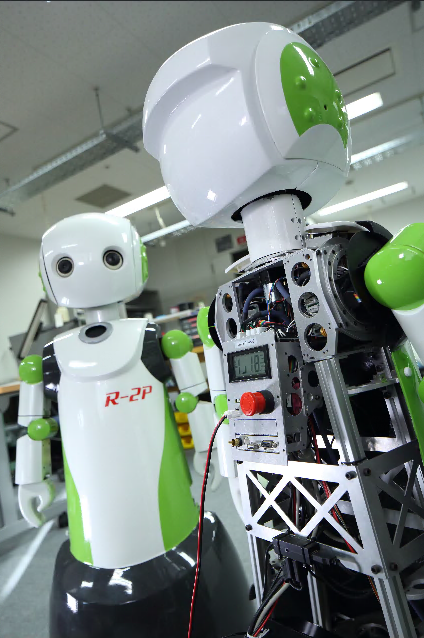

●「ロボビー」2010年 北海道大学大学院情報科学研究院ヒューマンコンピュータインタラクション研究室蔵

展示構成

第1幕 ロボット黎明期~ヒューマノイドの誕生と受容

チャペックの『R.U.R』の発表後まもなく日本では、さまざまな分野で活躍する文化人たちが反応をみせました。本セクションでは、北海道帝国大学(現・北海道大学)教授を退官後、1928年に東洋初の人型ロボット「學天則」を制作した西村眞琴(1883~1956)の関連資料をはじめ、「ロボット博士」と呼ばれた夕張出身の相澤次郎(1903-1996)が手掛けたガイドロボットを中心に紹介します。

第2幕 変容するヒューマノイド~時代の象徴としての自動機械

映画『メトロポリス』(1926)に登場する女性ロボット・マリアのイメージをはじめ、ロボットという言葉が登場する前に製作された『人間タンク』(1919)など、人々を魅了してきたヒューマノイドのビジュアル・イメージの一端を、伊藤隆介(1967- )のビデオインスタレーションや津田光太郎(1993− )といった、ロボット・イメージを作中に取り入れた現代作家の作品とあわせて紹介します。

第3幕 機械×身体~美術史に見る想像と創造

機械と身体をかけ合わせた表現に着目する本セクションでは、20世紀の新興芸術運動に影響を受けた日本の芸術家たちの作品に垣間見られる機械的な身体像の特性や、戦後の芸術家たちの作品に見受けられる機械と身体をかけ合わせたイメージを紹介します。女性像の歩行の動きをリアルに再現した美術家・西尾康之(1967- )の動態展示も実施予定です。

第4幕 キャラクターとしてのロボット~大衆文化への浸透

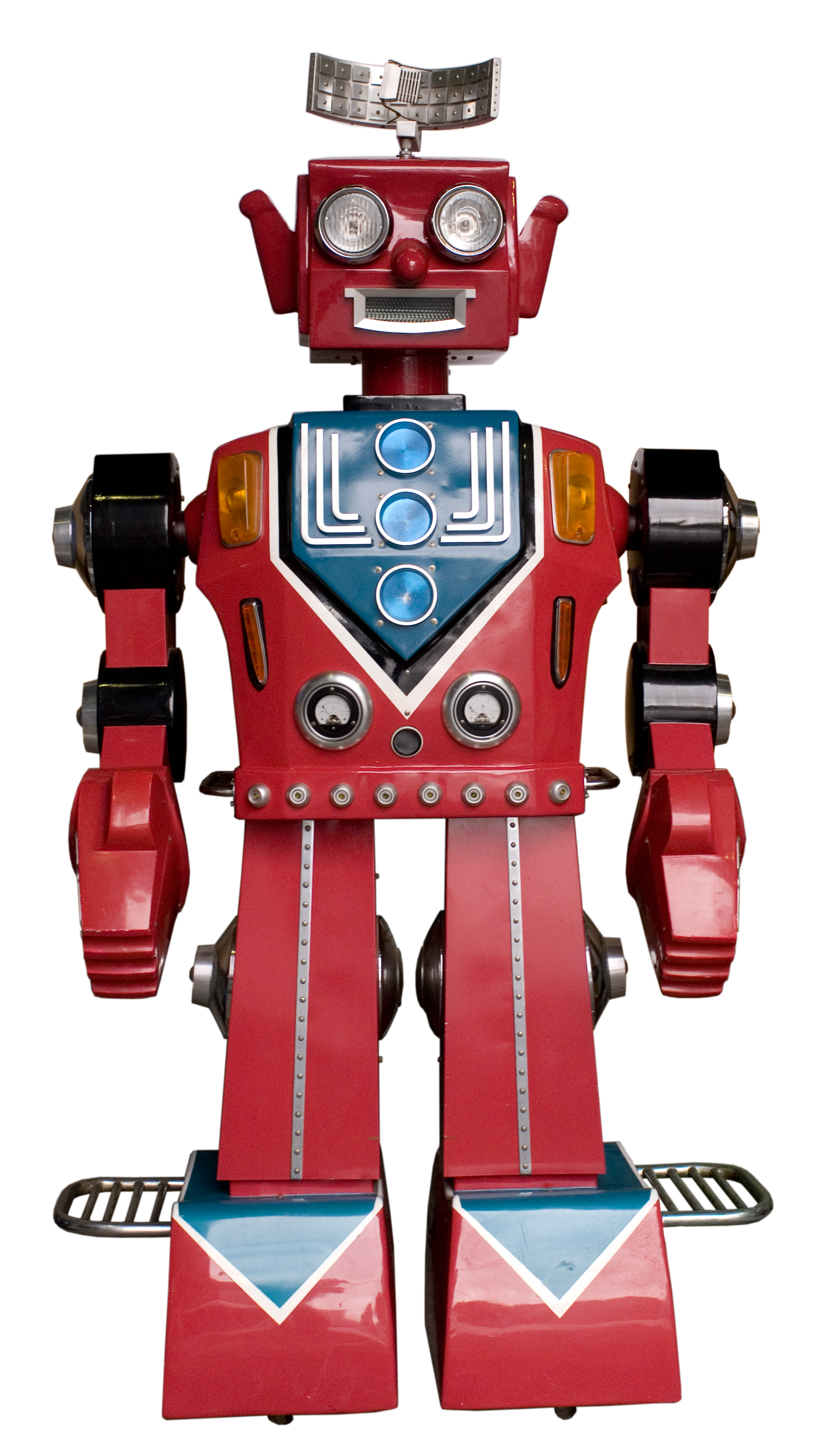

戦後日本においてロボットは、漫画雑誌やテレビアニメなど大衆メディアの領域においてキャラクター化され普及していきました。本セクションでは、こうした大衆文化に対するロボット・イメージの浸透について、ウルトラ怪獣のデザインでも知られる彫刻家・成田亨(1929~2002)の原画作品をはじめ、プラモデルのパーツを素材とする大森記詩(1990- )の彫刻作品、そして、大衆文化への浸透に大きな役割を果たしたロボットの玩具等を紹介します。

第5幕 拡張するテクノロジー~ロボティクスの現在

近年、ロボット技術の発展は著しいものがあり、AI(人工知能)への関心の高まりなどと相まって身近な存在になってきています。現代社会のロボットイメージの広がりに着眼点をおく本セクションでは、現在進行中のロボット工学や、近年脚光を浴びているAI(人工知能)について北海道大学情報科学研究院の研究や、ボーカロイド「初音ミク」のコンテンツ等により紹介します。

関連イベント

(1)ロボットと芸術展連動展示「工業都市とロボット|苫小牧・室蘭」

会期:7月18日(土)~9月13日(日)

場所:ラウンジ

(2)スライドトーク

日時:①8月22日(土)、②8月30日(日)14:00~14:45

講師:当館学芸員

定員:各回30名 ※定員になり次第締切

受付:電話受付(0144-35-2550)

(3)ロボビー動態展示&操作体験

日時:8月29日(土)①13:30~14:00、②14:30~15:00

講師:水丸和樹氏(北海道大学大学院情報科学院)

対象:小学生以上(3年生以下は保護者同伴)

定員:各回10名

受付:電話受付(0144-35-2550)

※ いずれも参加料は無料ですが、展示室のご観覧については、別途、観覧券が必要です。

※ イベント②及び③へのご参加は、申込みが必要。いずれも8月4日(火)~(定員になり次第締切)

※ イベントの内容は新型コロナウィルスの拡散状況により変更となる場合があります。

※ 詳細及び最新情報については、随時、公式ホームページやFacebook、Twitterでご確認いただくか、直接お問い合わせください。

同時期開催

中庭展示Vol.14 艾沢詳子「Weathering―風化—」

会期:2020年5月12日(火)-9月13日(日)

会場:中庭展示スペース